Das Geschlecht derer von der Schulenburg ist eines der ältesten Adelsgeschlechter Deutschlands, dessen Wurzeln bis ins 13. Jahrhundert zurückreichen.

Die Waffensammlung von Christoph Daniel

- Details

- Kategorie: Die Waffensammlung von Christoph Daniel

Stand, Stil und Symbol in einer Epoche der Verfeinerung. Der Besitz von Waffen im 18. Jahrhundert war mehr als eine Frage der Funktion – er war eine Aussage über Rang, Bildung, politisches Selbstverständnis und kulturelle Zugehörigkeit. Besonders im Zeitalter des Rokoko, das etwa von 1720 bis 1780 die Formen höfischen Lebens durchdrang, erhielt der Waffenbesitz neue Dimensionen: Er wurde zum Teil einer ästhetischen Lebensführung, die Gewalt nicht verleugnete, sondern verfeinerte.

- Details

- Kategorie: Die Waffensammlung von Christoph Daniel

Das Kabinett Christoph Daniels zwischen Krieg, Kunst und Kultur. Wer das „zweite Kabinett“ des Schlosses Angern im Jahr 1752 betritt, begegnet nicht bloß einer Sammlung von Waffen – er betritt ein räumlich verdichtetes Selbstporträt. Die dort gelisteten Gewehre, Pistolen, Säbel, Degen, Messer, Sättel und Accessoires formen ein geschlossenes Symbolsystem, das den Lebensentwurf eines sardischen Generals in metallene, hölzerne und textile Sprache übersetzt. Das Inventar dokumentiert dabei nicht nur Besitz, sondern Bedeutung – jede Waffe erzählt eine Geschichte, nicht allein über Herkunft und Funktion, sondern über das Verhältnis des Adligen zur Welt.

- Details

- Kategorie: Die Waffensammlung von Christoph Daniel

Die Blankwaffen und exotischen Stücke Christoph Daniels als Zeichen von Macht, Bildung und Weltbezug

1.

Türkischer Säbel

Analyse:

Der sogenannte türkische Säbel verweist auf eine Waffe des osmanischen Kulturraums, vermutlich ein Kilij oder ein Yatagan. Diese Klingen zeichnen sich durch ihre geschwungene Form und oft reich verzierte Griffe aus – vielfach aus Horn, Elfenbein oder mit Edelmetallen eingelegt.

Kontext:

Im 18. Jahrhundert galt der Besitz eines türkischen Säbels als Ausdruck eines interkulturellen Trophäenkults. Derartige Waffen fanden ihren Weg auf Schlachtfeldern, durch Geschenke osmanischer Gesandter oder als diplomatische Gegengaben in die Sammlungen europäischer Höfe (vgl. Gisela Prochazka-Eisl: Der Orient in der habsburgischen Waffenkammer, Wien 2006).

Bei Christoph Daniel dürfte der Säbel entweder auf seine savoyisch-sardischen Militärkontakte zurückgehen – etwa durch osmanische Allianzen oder Beutestücke – oder er war Teil eines diplomatischen Transfers. Seine Position im Kabinett verweist auf eine Symbolik zwischen Fremdheit und Faszination, Feldherr und Sammler.

2.

Türkisches Messer

Analyse:

Weniger martialisch als der Säbel, aber ebenso bedeutungsvoll ist das „türkische Messer“. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Kindjal, ein Dolchtyp mit breiter Klinge, oder um ein verzierbares Gürtelmesser, das als höfisches Souvenir diente.

Kontext:

Solche Stücke wurden oft mit Edelsteinbesatz, Silberbeschlägen oder Gravuren versehen. Sie gehörten zu den beliebtesten Mitbringseln von Offizieren, die auf dem Balkan, in Ungarn oder Italien stationiert waren – Regionen, in denen osmanische Kunsthandwerkstechniken nachwirkten.

Das Messer symbolisiert Orientrezeption im Taschenformat – ein intimes, kontrolliertes Bild des Anderen, eingebettet in die europäische Sammlungskultur. Vergleiche hierzu findet man u. a. in der Sammlung Prinz Eugen von Savoyens (Belvedere Wien).

3.

Hirschfänger von Principee, ein Rehfuß darstellend

Analyse:

Ein Hirschfänger mit Griff in Form eines Rehfußes war im 18. Jahrhundert ein beliebtes Jagdaccessoire und galt zugleich als symbolisches Kunstobjekt. Die Herstellung solcher Griffe erfolgte meist aus Bein oder geschnitztem Holz.

„Von Principee“ könnte auf eine Provenienz aus Piemont oder dem Hause Savoyen hinweisen, wo derartige Kombinationen aus Naturform und künstlerischer Gestaltung geschätzt wurden.

Kontext:

Dieser Hirschfänger steht exemplarisch für eine aristokratische Sammelpraxis, in der Natur und Kunst als Einheit gedacht wurden. Der Rehfuß symbolisiert das erlegte Tier, das zugleich zur zierlichen Ornamentik wird – eine typische Erscheinung im Zeitalter der barocken Jagdikonografie (vgl. Schilling, Adlige Jagd, 1994).

4.

Hirschfänger mit Schildkrötengefäß, vergoldet

Analyse:

Ein Schildkrötengefäß (vermutlich aus Schildpatt) war im 18. Jahrhundert ein Ausdruck höchster Luxusverarbeitung. Schildpatt wurde bevorzugt für Griffschalen, Scheiden oder Futterale verwendet. Die zusätzliche Vergoldung deutet auf ein Prunkstück hin – keine Waffe des Gebrauchs, sondern der Zier.

Kontext:

Solche Objekte sind nicht selten Bestandteil höfischer Kunstkammern – eine Kreuzung aus Waffe, Naturkunde und Luxushandwerk. Sie knüpfen an die Idee des Kunstkammerhaften, in dem die Tierwelt ästhetisch verarbeitet wird (vgl. Sybille Ebert-Schifferer: Kunstkammern der Renaissance, München 2002).

In Christoph Daniels Sammlung nimmt dieser Hirschfänger eine meta-jagdliche Rolle ein – er verweist nicht auf die Jagd selbst, sondern auf ihre museale Sublimierung.

5.

Degen von Prineesbeck

Analyse:

Hier ist vermutlich ein Degen gemeint, der dem bekannten kaiserlichen Waffenschmied oder Händler „von Prineesbeck“ (ggf. ein Lesefehler für Prinzenbeck oder Prinzepack) zugeschrieben wurde – ein Name, der in höfischen Inventaren häufiger auftaucht.

Der Degen war im 18. Jahrhundert die Standardwaffe des Offiziers – zugleich Waffe, Standessymbol und Kleidungsbestandteil.

Kontext:

Ein Degen mit Namensangabe verweist auf seine Wertigkeit – vergleichbar einem signierten Gemälde. Besonders im Offiziersadel galten signierte Degen als Ausdruck ritterlicher Gesinnung und technischer Exzellenz. Sie wurden oft von preußischen und österreichischen Offizieren getragen und in Porträts mitgeführt (vgl. auch die Degen Friedrichs des Großen in Charlottenburg).

6.

Sardinisches Pulverhorn

Analyse:

Ein Pulverhorn aus Sardinien – mutmaßlich aus Horn, mit Metallbeschlägen – verweist direkt auf Christoph Daniels militärischen Dienst im Königreich Sardinien.

Kontext:

Pulverhörner waren alltägliche Begleiter von Infanteristen und Jägern. Doch ein landesspezifisches, eventuell verziertes Pulverhorn ist kein banales Utensil, sondern Erinnerungsobjekt, vielleicht sogar Ehrengeschenk – vergleichbar mit gravierten Pulverflaschen aus französischer oder italienischer Produktion. Es steht für eine Materialisierung von Loyalität und Dienst.

Fazit: Die Sprache der Klinge – exotische Waffen als kulturelles Kapital

In Christoph Daniels Sammlung sind diese Stücke nicht zufällig versammelt – sie stehen exemplarisch für ein Adelsbild, das Kriegsdienst, Jagdprivileg, Kosmopolitismus und Sammelleidenschaft synthetisiert. Die Klingen stammen aus verschiedenen Räumen: dem Osmanischen Reich, Italien, dem deutschen Kulturraum. Doch alle haben sie ihren Platz im Kabinett eines Mannes gefunden, der sich als militärischer Kosmopolit, landesherrlicher Gutsbesitzer und aufgeklärter Sammler verstand.

Sie erinnern an das barocke Ideal des virtuosen Kriegers, der nicht nur mit der Waffe umzugehen wusste, sondern mit der Bedeutung derselben.

Literaturverzeichnis

-

Schilling, Lutz: Adlige Jagd im Alten Reich, Göttingen 1994.

-

Prochazka-Eisl, Gisela: Der Orient in der habsburgischen Waffenkammer, Wien 2006.

-

Ebert-Schifferer, Sybille: Kunstkammern der Renaissance, München 2002.

-

Wille, Claudia: Mode und Macht – Hofkleidung im 18. Jahrhundert, Berlin 2007.

-

Funcken, Liliane & Fred: L’armement au XVIIIe siècle, Paris 1975.

-

Landesarchiv Magdeburg, Rep. H Angern Nr. 76: Inventarverzeichnis Schloss Angern, Januar 1752 .

- Details

- Kategorie: Die Waffensammlung von Christoph Daniel

Repräsentation, Diplomatie und Kunsthandwerk im Kleinstformat. Die im Inventar von 1752 überlieferten Pistolenpaare aus dem Besitz des sardischen Generals Christoph Daniel Freiherr von der Schulenburg stellen ein besonderes Segment seiner Waffensammlung dar. Sie sind nicht nur militärische oder jagdliche Gebrauchsgegenstände, sondern emblematische Objekte adliger Kultur im 18. Jahrhundert: technisch raffiniert, handwerklich kunstvoll und symbolisch hoch aufgeladen.

- Details

- Kategorie: Die Waffensammlung von Christoph Daniel

1. Die Jagdtasche – Mobilität und Ordnung im Revier

Die schlichte Nennung einer „Jagdtasche“ lässt zunächst wenig vermuten. Doch im Kontext barocker Repräsentation war die Jagdtasche mehr als ein Utensil zur Mitnahme von Pulver, Kugeln oder Werkzeugen: Sie war ein emblematisches Element der Jagdkleidung, ausgestattet mit gestickten Wappen, geprägtem Leder, teilweise mit Silberbeschlägen.

- Details

- Kategorie: Die Waffensammlung von Christoph Daniel

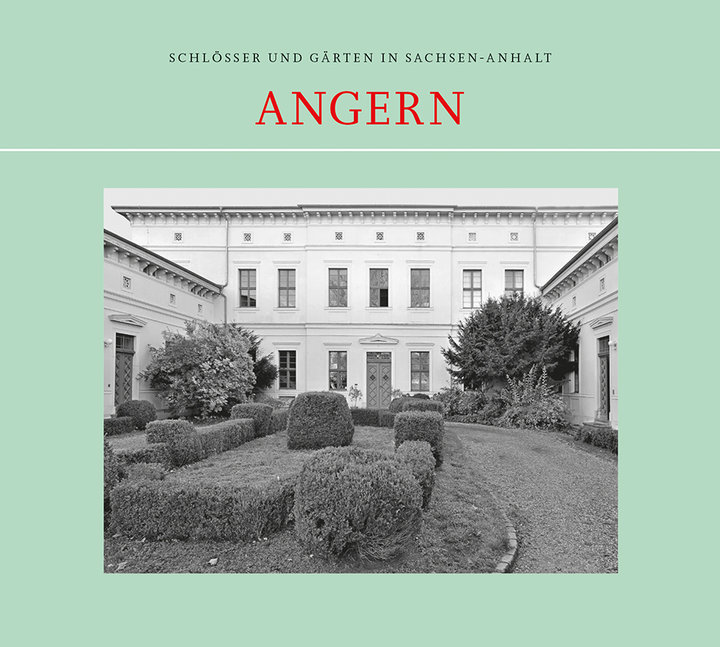

Ein Beitrag zur Sammlung des Generals Christoph Daniel von der Schulenburg in Angern (1752). In einem mit grün und schwarz marmorierter Wachsleinwand tapezierten Kabinett des Schlosses Angern, das 1752 als „zweites Kabinett“ oder „Polterkammer“ im Inventar erscheint, befindet sich eine bemerkenswerte Ansammlung von Schuss- und Blankwaffen . Dieses Ensemble reflektiert nicht nur den militärischen Werdegang seines Besitzers, sondern ist zugleich Ausdruck einer typischen adligen Sammelkultur im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus.