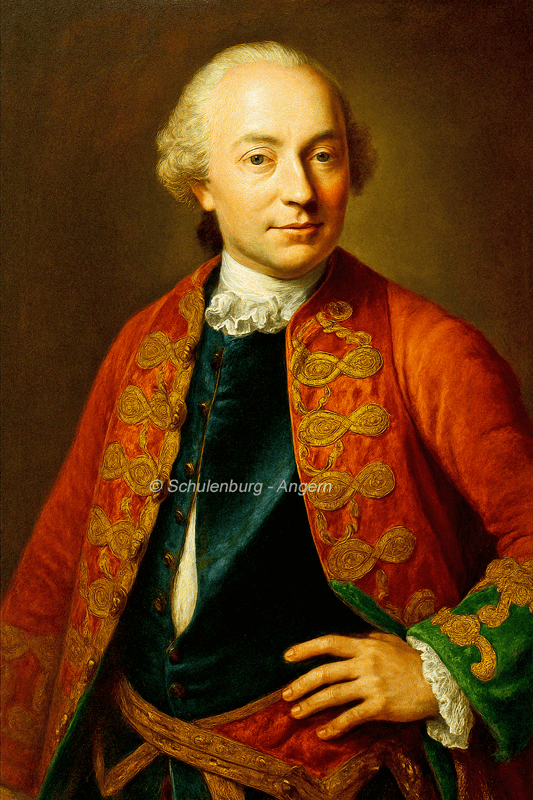

Alexander Friedrich Christoph (05.08.1720–19.09.1801) ist Sohn des Heinrich Hartwig I. (Oberst auf Angern, Wenddorf und Bülitz). Sein Oheim Christoph Daniel setzte ihm im Testament das Gut Krüssau als ein Majorat aus. Im Kodizill 1763 wurde dies jedoch dahingehend geändert, dass er Angern als Majorat bekommen sollte, wenn er den österreichischen Dienst verließe und von seinem Landesherrn König Friedrich II. wegen dieses Fehlers Verzeihung erhielte.

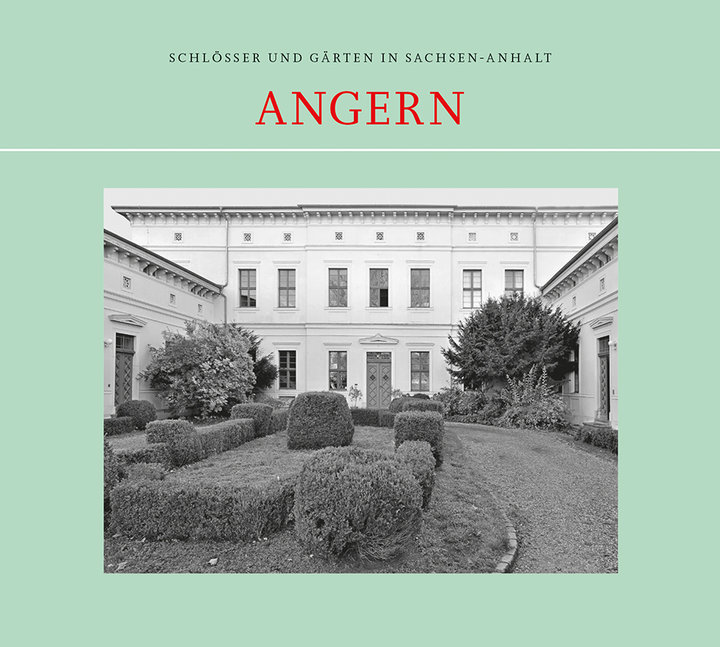

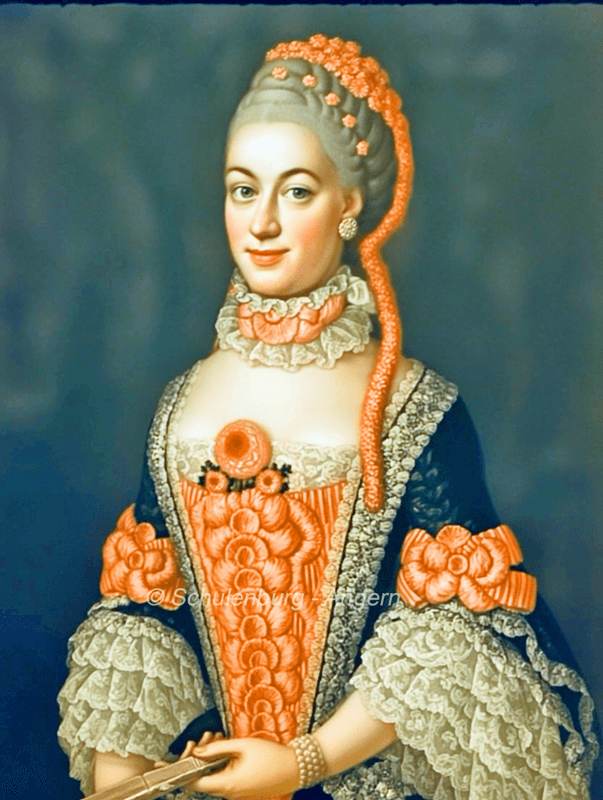

Portraits von Alexander Friedrich Christoph und Eleonore geb. von Bismarck

Alexander Friedrich Christoph erfüllte die Testamentsbedingungen seines Onkels und erlangte vom preußischen König Begnadigung dafür, dass er gegen Preußen gekämpft hatte. Nach dem Tode des Oheims verließ er den Kaiserlichen Dienst und ließ sich in Angern nieder.

Friedrich der Große erhob ihn, obwohl er nicht in preußischen Diensten stand, mit Diplom von 20. Juli 1753 in den Grafenstand. Dies geschah auf seinen Wunsch, weil er "mit dem Grafendiplom sein Fortune machen wollte". Das bei der Flucht 1946 gerettete Grafendiplom trägt das Datum 20. Juli 1753 (unterschrieben von Friedrich II.). Doch wurde das Diplom nicht eingelöst, so dass die Standeserhöhung erst durch Kabinettsorder vom 16. Juli 1774 publiziert wurde.

Alexander Friedrich Christoph wurde Soldat in kaiserlichen Diensten. 1753 war er Rittmeister, wurde 1758 Major und 1759 Oberst der Kavallerie in der Kaiserlichen Armee – laut der Patente im Archiv zu Angern. Er ist der Stammvater des Hauses Angern. Er heiratete daraufhin Luise Eleonore von Bismarck und hatte mit ihr fünf Söhne und sechs Töchter; von den Kindern starben zwei Söhne und eine Tochter jung, drei Töchter heirateten. Das Ehepaar wurde in Angern begraben.

KI bearbeitete Portraits

Noch ist von ihm zu erwähnen, dass er am 6.6.1765 dem Domkapitel zu Magdeburg 7.000 Reichstaler borgte und am 13.9.1780 über die Rückzahlung des Kapitels und der Zinsen quittierte. Er war ein Förderer des Schlosses und der angrenzenden Ländereien. Unter seiner Leitung wurden verschiedene wirtschaftliche und bauliche Verbesserungen durchgeführt. Er trug zur Erweiterung des Ritterguts bei und unterstützte die lokale Bevölkerung bei verschiedenen Projekten. Seine Verbindung zur Familie von Bismarck stärkte den Einfluss des Hauses Schulenburg weiter.

Das Porträt von Luise Eleonore von Bismarck ist ein hervorragendes Beispiel für die Art und Weise, wie adelige Frauen im 18. Jahrhundert in der Kunst dargestellt wurden. Durch ihre prächtige Kleidung, die symbolischen Details und ihre elegante Haltung wird nicht nur ihre äußere Schönheit hervorgehoben, sondern auch ihr hoher gesellschaftlicher Status und ihre Rolle als Repräsentantin ihrer Familie und ihres Standes.

Die Bibliothek von Alexander Friedrich Christoph von der Schulenburg im Herrenhaus Angern spiegelt den Übergang von der höfischen Kultur des 17. Jahrhunderts zu einer zunehmend aufgeklärten, staatsphilosophisch und moralisch geprägten Sammlung wider. Unter seiner Leitung wurde die Bibliothek des Herrenhauses um Werke erweitert, die nicht nur die militärischen und politischen Interessen der Familie widerspiegeln, sondern auch die moralische und erzieherische Verantwortung des Adels in der Aufklärung betonen. Neben historischen und genealogischen Werken, die das Verständnis der eigenen Herkunft und des politischen Machtgefüges vertieften, umfasste die Sammlung bedeutende philosophische Texte, die den moralischen und intellektuellen Wandel der Zeit widerspiegeln. Werke von Aufklärern wie Friedrich II., Voltaire und Marie Le Prince de Beaumont sowie staatsphilosophische und ethische Schriften prägten den Charakter dieser Bibliothek, die eine Wissensquelle für die politische und moralische Erziehung der Schulenburgs wurde.

Söhne

Sein Sohn Friedrich Christoph Daniel (1769–1821) übernahm das Erbe und führte Haus Angern fort. Er war ein preußischer Verwaltungsbeamter, Gutsbesitzer und engagierter Reformer. Nach seinem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Halle wurde er 1793 Landrat im Herzogtum Magdeburg und später Kammerdirektor in Warschau. Ab 1801 widmete er sich der Sanierung seines Gutes Angern, modernisierte die Landwirtschaft nach Thaers Methoden und regelte die Erbverhältnisse des Majorats durch ein umfassendes Inventar. Während der Befreiungskriege organisierte er die Landwehr in der Altmark und erhielt dafür das Eiserne Kreuz. 1816 wurde er zum Chefpräsidenten der Regierung in Magdeburg ernannt. Er war zweimal verheiratet, sein Sohn Edo setzte die Familienlinie fort. Friedrich Christoph Daniel starb mit nur 52 Jahren und wurde in der Familiengruft in Angern beigesetzt.

Der Sohn Alexander trat nach dem Studium in Halle in den preußischen Verwaltungsdienst und brachte es bis zum Geheimen Oberrechnungsrat, ging aber 1822 als Direktor zur Haupt-Ritterschaft der Kur- und Neumark (bis 1836). Durch seine Heirat mit Charlotte von Jagow kam er in den Besitz des Gutes Lenzerwische in der Westprignitz. Da aber sein einziger Sohn vor ihm starb, fiel das Gut an die beiden ihn überlebenden Töchter Luise Charlotte Karoline von Frankenberg und Ludwigsdorf und Ottilie Albertine Eleonore Juliane Gräfin von Schlippenbach und ging an das letztgenannte Geschlecht über.

Der jüngste Sohn, Joseph Ferdinand Adolf Achaz (1776-1831) wurde 1791 Standartenjunker im preußischen Kürassierregiment von Ihlow in Salzwedel (seit 1792 von Borstell) und 1794 Secondeleutnant in diesem Regiment.

Im Feldzug gegen Frankreich tat er sich hervor und wurde 1798 als besondere Auszeichnung zum Regiment der Gardes du Corps (Kürassierregiment Nr. 13) in Berlin und Umgebung versetzt. Hier trat er in freundschaftliche Beziehungen zum Prinzen Louis Ferdinand von Preußen, den er beim Besuch der österreichischen Manöver 1804 begleitete. Den Feldzug 1806/07 machte er – seit 18. Februar 1807 als Rittmeister und Kompaniechef – bei diesem Regiment mit und blieb auch nach dem Tilsiter Frieden bei ihm. 1809 wurde er Major und erhielt die Erlaubnis zur Heirat. Beim Einzug des Zaren Alexander in Breslau am 15. März 1813 kommandierte er dessen Eskorte. In den Befreiungskriegen führte er zunächst die Gardes du Corps, später eine Landwehrbrigade und wurde mit dem Eisernen Kreuz II. und I. Klasse ausgezeichnet, auch erhielt er russische Orden. Nach dem zweiten Pariser Frieden war er vorübergehend bei der mobilen Armee in Frankreich unter Zieten, wurde 1818 Kommandeur der 4. Kavalleriebrigade und 1820 Generalmajor. Seine Stärke lag in gründlicher Pferdekenntnis, weniger im Truppendienst. Ein schweres Leiden nötigte ihn, 1825 aus dem aktiven Dienst zu scheiden. Bei seiner endgültigen Pensionierung erhielt er 1830 den Charakter als Generalleutnant.

Seine Vermählung mit Henriette Ernestine Luise von Schöning legte den Grund zum Übergang der Herrschaft Filehne in der Provinz Posen an das einzige Kind aus dieser Ehe, Graf Adalbert. Dieser wurde zunächst als Jurist ausgebildet, trat aber vor dem Assessorexamen in das Dragoner-Regiment Nr. 2 in Schwedt ein. Als Premierleutnant nahm er 1851 den Abschied, da seine Tante Wilhelmine Gräfin von Blankensee geb. von Schöning ihn zum Erben von Filehne einzusetzen wünschte. Zunächst aber musste sie sich mit den Geschwistern ihres Mannes auseinandersetzen. Graf Adalbert gewann den daraus entstehenden Prozess in zwei Instanzen für seine Tante, welche durch Vergleich mit den Miterben den uneingeschränkten Besitz der Herrschaft Filehne erhielt. Sie übergab ihm den Besitz 1855 als freies Eigentum. Von nun an widmete sich Graf Adalbert der Verwaltung des etwa 15.000 ha großen Gutes, betätigte sich aber auch politisch und war Mitglied des Norddeutschen Reichstages, später des Deutschen Reichstages und daneben zehn Jahre lang Mitglied des preußischen Abgeordnetenhauses. In seinen letzten drei Lebensjahren wurde er zum Landtagsmarschall der Provinz Posen und zum Kommendator des Johanniterordens in der Provinz Posen gewählt.

Aus seiner Ehe mit Luise Freiin von Sobeck gingen zwei Töchter und ein Sohn hervor, welcher früh verstarb. Beim Tode des Grafen Adalbert wurde seine Witwe Erbin von Filehne. Sie stiftete 1890 die neugotische Kapelle in der Nähe des Schlosses als Denkmal für ihren verstorbenen Gemahl, in deren Gruft die Angehörigen des Hauses Filehne ihre letzte Ruhestätte fanden. Gräfin Luise überlebte ihren Gemahl fast 40 Jahre.

Literatur

- Wolfgang von der Groeben: Verzeichnis der Mitglieder des Corps Saxonia zu Göttingen 1844 bis 2006, Düsseldorf 2006, S. 31;

- Johann Friedrich Danneil, Das Geschlecht von der S., 1847, S. 67f.; Georg Schmidt, Das Geschlecht von der S., Bd. 2: Stammreihe Beetzendorf, 1899, S. 659–661;

- Dietrich Werner Graf v.d. Schulenburg: "Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg 1237–1983"

- Walter Hubatsch (Hg.), Grundriß der deutschen Verwaltungsgeschichte 1815–1945, Reihe A: Preußen, Bd. 6, Provinz Sachsen, 1975, S. 35;

- Stefan Karnop/Lars-Henrik Rode/Mathias Tullner, Der Regierungsbezirk Magdeburg und seine Geschichte, 1998, S. 64.