Burg Angern

Die Burg Angern war eine wasserumwehrte Niederungsburg in der Altmark, bestehend aus einer Hauptinsel mit Wohn- und Wehrbauten, einer vorgelagerten Turminsel mit Bergfried und einer festländischen Vorburg mit Wirtschaftsgebäuden. Ihre strategische Lage unweit der Elbe verlieh ihr sowohl militärische Bedeutung als auch wirtschaftliche Funktion innerhalb des erzbischöflichen Machtbereichs Magdeburgs.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

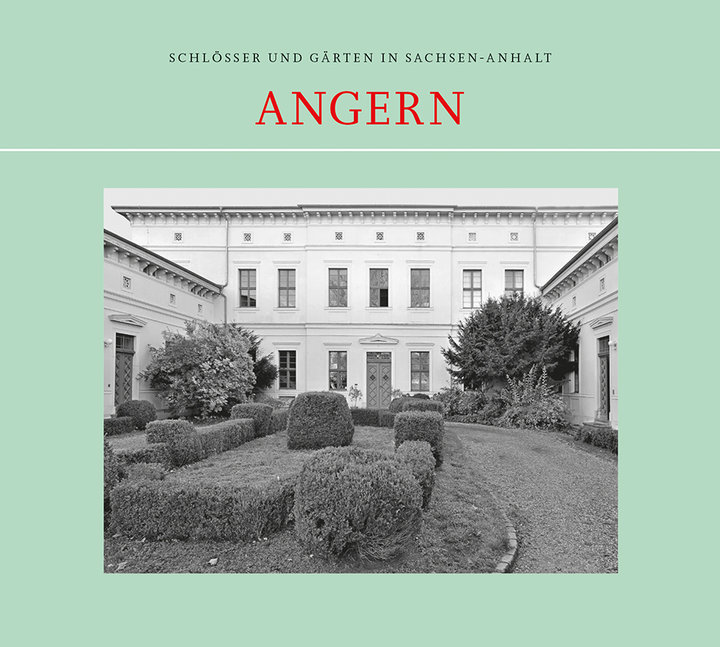

1735 ließ Christoph Daniel von der Schulenburg, ein General im Dienst des Königs von Sardinien, ein neues dreiflügeliges Schloss auf auf der 2. Insel erbauen, auf der sich auch der Turm befand. Dieses Gebäude wurde nach den Plänen des Magdeburger Landbaumeisters Fiedler gebaut, wobei zahlreiche Baufehler auftraten, die eine Fertigstellung verzögerten. Der Bau wurde schließlich unter der Aufsicht von Maurermeister Böse abgeschlossen. Von der ursprünglichen Burg auf der ersten Insel sowie dem Turm auf der zweiten Insel blieben Kellergewölbe erhalten, die heute zum Teil begehbar sind.

- Details

- Kategorie: Burg Angern

Die Burg Angern stellt in ihrer Entwicklung vom hochmittelalterlichen Wehrbau über eine spätmittelalterliche Wasserburg bis hin zum schlichten Wiederaufbau nach dem Dreißigjährigen Krieg ein eindrucksvolles Beispiel für die Anpassungsfähigkeit adliger Sitzarchitektur in der Elbniederung dar. Die erhaltenen baulichen Reste – insbesondere das tonnengewölbte Kellermauerwerk, die Schießscharte und die Spolien grün glasierter Ofenkacheln – erlauben nicht nur Rückschlüsse auf die einstige Funktionalität und Wehrhaftigkeit der Anlage, sondern dokumentieren auch den Wandel vom defensiven Burggedanken hin zu einem zunehmend wirtschaftlich geprägten Gutsbetrieb im 17. Jahrhundert.

- Details

- Kategorie: Der Palas

Die Ostseite der Hauptburg von Angern im Mittelalter – Palasfunktion und bauliche Ausgestaltung. Der Palas auf der Ostseite der Burg Angern bildete im Mittelalter das zentrale Element der Hauptburg und vereinte Verteidigungs-, Wohn- und Repräsentationsfunktionen in einem kompakten Baukörper. Seine bauliche Entwicklung, seine architektonische Struktur und die erhaltenen Befunde im Bereich der Kellergewölbe erlauben es, die Nutzung und Organisation einer hochmittelalterlichen Wasserburg exemplarisch nachzuvollziehen. Ziel dieser Untersuchung ist es, die ursprüngliche Funktion und Baugestalt des Palas in seiner mittelalterlichen Phase sowie die späteren Veränderungen bis in die frühneuzeitliche Umbauphase differenziert darzustellen.

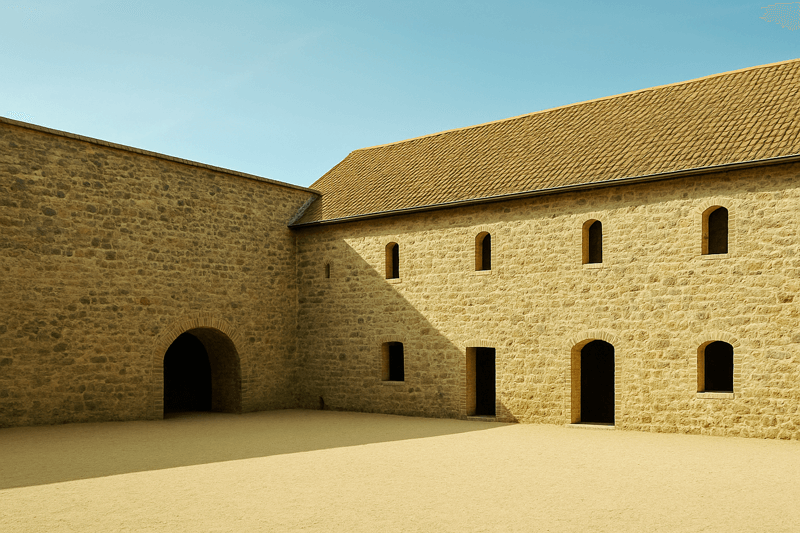

KI generierte Ansicht des Palas der Burg Angern mit nördlicher Ringmauer

- Details

- Kategorie: Der Palas

Raumstruktur und Gewölbeaufteilung im Erdgeschoss des Palas von Burg Angern im 14. Jahrhundert. Die neuesten Befunde im Bereich des Palas der Burg Angern, insbesondere die Entdeckung des ursprünglichen Bruchsteingewölbes, des Umkehrgangs sowie der Werksteine des Eingangsbereichs, ergänzt durch die Beobachtung der zugemauerten Fenster in der Ostwand, erlauben eine differenzierte Rekonstruktion der ursprünglichen Raumstruktur des Erdgeschosses. Die Erkenntnisse zeigen eine typische, funktionale Raumaufteilung hochmittelalterlicher Burganlagen der Altmark.

- Details

- Kategorie: Der Palas

Der südliche Gewölberaum im Palas der Burg Angern: Bauhistorische Analyse und funktionale Deutung. Die Entdeckung des südlichen Gewölberaums im Erdgeschoss des Palas von Burg Angern erweitert das Verständnis der inneren Struktur und Nutzung der hochmittelalterlichen Anlage erheblich. Der Gewölberaum, seine Lage, Bauweise und der architektonische Kontext, insbesondere im Hinblick auf die darüberliegende Brückenverbindung zum Bergfried, liefern wertvolle Hinweise auf seine ursprüngliche Funktion.

- Details

- Kategorie: Der Palas

Die folgenden Befundanalysen dokumentieren den bauhistorischen Zustand des Palas von Burg Angern anhand der heute sichtbaren und bauarchäologisch gesicherten Baustrukturen. Untersucht wurden sowohl die original erhaltenen Bauteile aus der hochmittelalterlichen Bauphase um 1340–1350 als auch die späteren Veränderungen während der frühneuzeitlichen Umbauten im 17. Jahrhundert und die neuzeitlichen Eingriffe des 20. Jahrhunderts. Der Schwerpunkt der Analysen liegt auf der Erfassung und differenzierten Bewertung der einzelnen Baubefunde: ihrer Materialität, Bauweise, Funktion, Erhaltungszustände sowie ihrer baugeschichtlichen Bedeutung im Zusammenhang mit der Gesamtstruktur der Burganlage. Die Befunde im Palas von Burg Angern belegen eine hochmittelalterliche Grundstruktur mit original erhaltenem Sockel, Flur und Erschließungssystem, die in der Frühneuzeit durch umfassende Neuaufmauerungen, Fensterneueinbauten und Gewölbeerneuerungen überformt, jedoch in ihrer funktionalen Grundordnung bewahrt wurde.

- Details

- Kategorie: Der Palas

Baumaterialien und Bodengestaltung des mittelalterlichen Palas der Hauptburg Angern. Der Bau des Palas der Hauptburg Angern im 14. Jahrhundert folgte den regionalen Konventionen und technischen Möglichkeiten des norddeutschen Landadels. Die verwendeten Materialien und die Bodengestaltung geben wichtige Hinweise auf die Funktion, den Repräsentationsanspruch und die wirtschaftlichen Verhältnisse der Erbauer.

Unterkategorien

Der Palas

Der Palas der Burg Angern aus der Mitte des 14. Jahrhunderts zeichnet sich durch eine klare funktionale Gliederung, eine massive Bruchsteinbauweise und die strategische Anbindung an den Bergfried über eine hochgelegene Brücke aus.