Hans XII. von der Schulenburg († 1625), Sohn des Busso VI., gehört zu jenen Gliedern des Adelsgeschlechts von der Schulenburg, deren Leben exemplarisch für die Krisen und Konsolidierungsversuche niederadliger Gutsherrschaft im frühneuzeitlichen Brandenburg steht. Seine Biografie markiert eine Übergangsphase zwischen militärischer Karriere und ökonomischer Bedrängnis, zwischen adliger Repräsentation und realer finanzieller Überforderung.

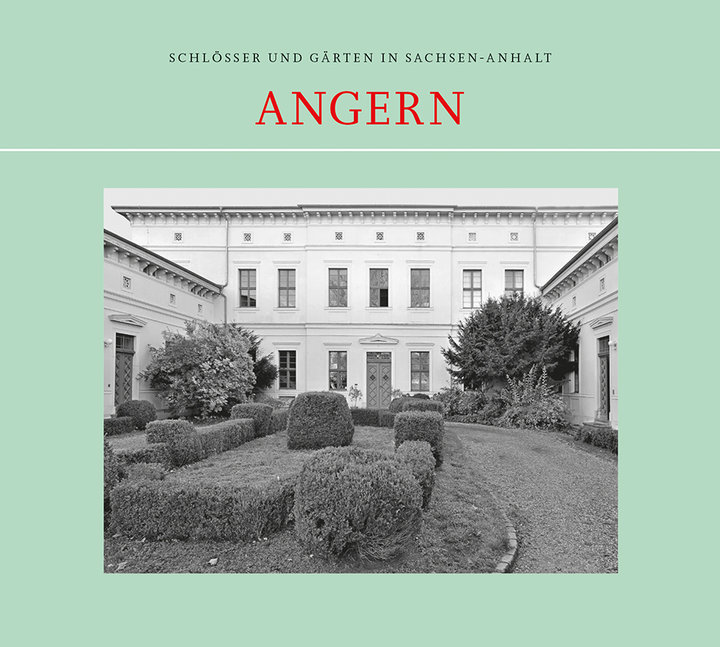

Bereits zu Lebzeiten seines Vaters geriet das Gut Angern in finanzielle Schwierigkeiten. Der daraus resultierende Konkurs führte dazu, dass nach dem Tod von Busso VI. der Besitz in die Hände der Gläubiger überging. Hans XII., als ältester Sohn und Offizier, übernahm 1605 die Verantwortung: Er einigte sich mit den Gläubigern und erwarb das Gut für 23.350 Reichstaler 12 Groschen, wobei er Teile der Summe aus dem Vermögen seiner Ehefrau Lucia von Ditfurth aus dem Hause Wegeleben aufbrachte1.

Der sogenannte „Alt Hansens Teil“ steht exemplarisch für die konfliktreiche und vielschichtige Besitzgeschichte des Guts Vergunst im 16. und 17. Jahrhundert. Nachdem Busso VI. von der Schulenburg seinen Anteil infolge finanzieller Not an Gläubiger verloren hatte, gelang seinem Sohn Hans XII. im Jahr 1602 der Rückerwerb. Eine Urkunde vom 6. Dezember 1605 dokumentiert die Zustimmung des Magdeburger Domkapitels, das diesen Rückkauf nicht nur juristisch, sondern auch moralisch legitimierte – unter der Bedingung, dass Hans 1.900 Reichstaler an die Nachkommen eines weiteren Bruders entrichtete. Die Rückgewinnung wurde so zur familieninternen Kompensation im Spannungsfeld von Lehnrecht, Erbrecht und ökonomischer Konsolidierung. Nach Hans’ Tod 1625 verweigerten seine Töchter die Herausgabe des Besitzes an den männlichen Erben Kaspar Ernst, da ihr Vater das Gut mit eigenen Mitteln gerettet habe – ein Streit, der erst 1667 beigelegt wurde. In der Folge geriet der Alt Hansens Teil erneut in wirtschaftliche Bedrängnis und gelangte schließlich an Achaz Friedrich von der Schulenburg, der das Gut zusammen mit dem zweiten Anteil übernahm. Bei der Bewertung im Jahr 1738 wurde dieser Teil – im Unterschied zum modernisierten magdeburgischen Anteil – lediglich mit 2.000 Talern veranschlagt, was auf bauliche Rückstände und fortbestehende Altlasten verweist. Mit dem Ankauf durch Christoph Daniel von der Schulenburg wurde der Alt Hansens Teil jedoch endgültig in ein rationalisiertes, einheitlich geführtes Gutsregime überführt.

Der Titel Major, mit dem er in den Quellen gewöhnlich bezeichnet wird, verweist auf seine militärische Laufbahn, über deren Verlauf allerdings wenig bekannt ist. Es bleibt unklar, ob er seinen Dienst vollständig quittierte oder als Offizier weiterhin aktiv war. Auch über seine Amtsführung als Gutsbesitzer ist wenig überliefert. Bekannt ist lediglich, dass er 1613 einen wüsten Hof zu Gobbel, der zu Angern gehörte, an einen Adam Musaeus veräußerte – möglicherweise ein Zeichen für die weitere Liquidation nicht lebensnotwendiger Besitztümer2.

Nach dem Tod Hans’ XII. traten schwere Erbstreitigkeiten auf: Alle drei Söhne – Georg, Friedrich und ein weiterer namentlich genannter Sohn – verstarben in der Jugend. Damit fehlte es an männlichen Lehnserben, während seine Töchter lebten. Zwischen den weiblichen Nachkommen und der Lehnsfolge entstand ein heftiger Prozess über die Trennung des Allodialgutes vom Lehn, der erst 1667 abgeschlossen wurde6. Diese juristische Auseinandersetzung zeigt beispielhaft, wie dynastische Fragilität, fehlende männliche Erben und komplexes frühneuzeitliches Erbrecht ineinandergreifen und das Schicksal ganzer Adelsgüter bestimmten. Nach Abschluss des Verfahrens galt der ältere Zweig des Hauses Angern – die direkte Nachkommenschaft Busso VI. – als ausgestorben.

Nach dem Tod Hans’ XII. von der Schulenburg kam es zu schweren Erbstreitigkeiten: Seine drei Söhne – Georg, Friedrich sowie ein weiterer namentlich bezeugter Sohn – verstarben allesamt im Kindes- oder Jugendalter, womit ein männlicher Lehnserbe fehlte. Die überlebenden Töchter des Verstorbenen beanspruchten das Erbe und beriefen sich auf ihre familiären Ansprüche sowie auf Investitionen, die ihr Vater nach dem Rückkauf des Gutes getätigt hatte. Daraus entstand ein langwieriger Rechtsstreit über die Trennung von Allodial- und Lehnsbesitz, der zentrale Prinzipien des frühneuzeitlichen Erbrechts berührte: die Präferenz männlicher Nachfolge im Lehnssystem, die Rolle weiblicher Erben sowie die Geltung privater Besitzrechte gegenüber feudalen Bindungen. Der Konflikt konnte erst im Jahr 1667 durch einen Vergleich beigelegt werden, vermutlich gegen Zahlung einer finanziellen Kompensation. Mit dem Ende dieses Verfahrens galt der ältere Zweig der Familie von der Schulenburg in Angern – als direkte Linie der Nachkommen Busso VI. – im Mannesstamm als erloschen. Die Episode illustriert paradigmatisch die dynastische Fragilität adeliger Güterverfassungen im Spannungsfeld von Familienstruktur, Geschlechterordnung und Rechtstradition (vgl. Johann Friedrich Danneil: Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg, Band II. Salzwedel 1847, Nr. 27, S. 28–29.)Aus der Ehe mit Lucia von Ditfurth gingen jedoch zahlreiche Kinder hervor – unter ihnen Catharina, die mit Hans Ernst von Borstel vermählt war, einem anhaltischen Rat und Hauptmann, der in anderen Überlieferungen auch als hessischer Geheimer Rat und Oberhofmeister in Kassel erscheint. Zwei weitere Töchter, Lucia Engel und Angelica, verbanden die Familie mit den Linien Borstel und Alvensleben3. Letztere starb 1698 in Neu-Gatersleben, wo sie als Witwe des Christian Ernst von Alvensleben lebte4.

Franz I. von der Schulenburg, Sohn von Busso VI. und Bruder von Hans XII., lebte auf dem Familiengut in Seggerde und wird in den Quellen nur am Rande erwähnt. Ein Konsens des Domkapitels Magdeburg aus den Jahren nach 1601 bestätigt, dass weder Franz noch Hans XII. nach dem Tod des Vaters Anteile am väterlichen Nachlass erhielten – ein Hinweis darauf, dass Franz bereits vor 1605 verstorben war. Er war mit einer von Keyserberg verheiratet und hatte zumindest einen Sohn, Franz II. Dieser wird in Lehnbriefen von 1614 und 1621 als Besitzer von Seggerde und Bekendorf genannt. Danach verliert sich seine Spur; weder in genealogischen Verzeichnissen noch in weiteren Urkunden taucht sein Name wieder auf. Es ist daher anzunehmen, dass Franz II. früh verstarb oder ohne männliche Nachkommen blieb, womit auch dieser Seitenzweig der Familie erlosch. Die Linie Franz’ stand stets im Schatten der Haupterblinie in Angern und konnte sich trotz Besitz eigener Güter nicht dauerhaft in der Familiengeschichte behaupten. Der Besitz und die familiäre Linie wurden später nicht durch Hans’ Bruder Franz I., sondern durch andere Linien des Geschlechts weitergeführt wurde5

Die Rolle von Hans XII. ist auch deshalb historisch bedeutsam, weil sie zeigt, wie fragil die Machtbasis selbst traditionsreicher Adelsfamilien im frühneuzeitlichen Brandenburg sein konnte. Finanzielle Schulden, politische Umbrüche und dynastische Zufälle – etwa der frühe Tod der Söhne – konnten die Grundlage adliger Herrschaft erschüttern. Hans XII. war dabei kein Einzelfall, sondern ein repräsentativer Typus des Gutsherrn im Übergang vom konfessionell geprägten Spätfeudalismus zur frühabsolutistischen Neuordnung.

Quellen

- Johann Friedrich Danneil: Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg, Band II. Salzwedel 1847, S. 470–471.

- Ebd., S. 471, Verweis auf Urkunde im „Rothen Buch“.

- Ebd., S. 471–472.

- Wobdrück Alvensleben, Bd. 3, S. 169.

- Danneil, a. a. O., S. 472; zur Linie Franz I. auf Seggerde siehe Nr. 250–251.