Der letzte Erbe der alten Linie Angern. Heinrich Hartwig I. von der Schulenburg, Sohn von Henning Christoph, war der letzte bedeutende Vertreter der älteren Linie auf dem Rittergut Angern, ehe dieses durch seinen Bruder Christoph Daniel vollständig in der jüngeren Linie des weißen Stammes zusammengeführt wurde. Nach dem frühen Tod seines Vaters trat Heinrich Hartwig als Erbe des Burghofs hervor und bemühte sich in schwieriger Zeit um die wirtschaftliche Konsolidierung des Besitzes. Seine Rolle als Gutsherr, seine Teilnahme am savoyischen Militärdienst sowie seine familiären Verbindungen dokumentieren exemplarisch die Lebensrealität eines altmärkischen Adligen im Übergang vom Dreißigjährigen Krieg zur barocken Neuordnung der Gutswirtschaft.

Herkunft und familiärer Hintergrund

Heinrich Hartwig I von der Schulenburg wurde am 23. September 1677 auf dem Rittergut Angern oder nach anderen Quellen in Staßfurth geboren. Er entstammte dem altmärkischen Adelsgeschlecht von der Schulenburg und war der älteste Sohn des kurbrandenburgischen Hauptmanns Henning Christoph von der Schulenburg (* 1648/49; † 1683) und dessen Ehefrau Marie Dorothea von Legat. Nach dem frühen Tod seines Vaters im Jahr 1683, der mit nur 34 Jahren verstarb, trat Heinrich Hartwig noch als Minderjähriger das väterliche Erbe an. Damit wurde er zum Haupt der älteren Linie Angern, die genealogisch aus der weißen Linie des Geschlechts von der Schulenburg hervorging. Die Nachfolge in so jungem Alter markierte den Beginn einer langen familiären Verantwortung über das zentrale Gut der Familie in Angern.

Militärischer Werdegang

Wie viele Angehörige des altmärkischen Adels schlug auch Heinrich Hartwig I von der Schulenburg eine militärische Laufbahn ein. Im Jahr 1700 trat er gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Christoph Daniel I in den Dienst des Herzogs von Savoyen ein. Beide wurden Teil des Schulenburg’schen Regiments, das unter dem Kommando ihres Onkels Matthias Johann von der Schulenburg stand – jenes berühmten Feldmarschalls, der später als Verteidiger von Korfu bekannt wurde. Heinrich Hartwig diente dort als Hauptmann, kehrte jedoch nach zwei Jahren nach Angern zurück. Der Grund für seinen frühen Austritt aus dem Militärdienst lag wohl in der Verantwortung für das väterliche Rittergut Angern, das nach dem Tod seines Vaters 1683 in seine Hände übergegangen war. Mit dem Ende seiner militärischen Laufbahn widmete sich Heinrich Hartwig dauerhaft der Bewirtschaftung, dem Ausbau und der Konsolidierung des Gutsbesitzes, was ihn in den folgenden Jahrzehnten zu einer prägenden Figur der älteren Linie Angern machte.

Besitzübernahmen und Gütererwerb

Nach seiner Rückkehr aus dem Militärdienst trat Heinrich Hartwig I das väterliche Erbe an und übernahm unter anderem den Burghof, den Kernbereich des Ritterguts Angern. In den folgenden Jahren konnte er durch gezielte Transaktionen und innerfamiliäre Erbfolgen seinen Besitz deutlich erweitern:

- 1712 erwarb er gemeinsam mit seinem Bruder Christoph Daniel das Dorf Mahlwinkel von ihrem Onkel Matthias Daniel von der Schulenburg.

- 1723 verkaufte er sowohl Mahlwinkel als auch das inzwischen an ihn gefallene Gut Schricke an seinen Onkel Joachim Rudolph zurück.

- 1718 erbte er nach dem Tod seines kinderlosen Onkels Friedrich August von der Schulenburg einen weiteren Anteil des Burghofs. Diese Erbschaft stellte eine wichtige Etappe innerhalb der familiären Besitzkonzentration dar und bereitete indirekt den späteren Rückerwerb des Gesamtguts durch Christoph Daniel vor.

Trotz dieser Zuwächse blieb das Rittergut Angern vorerst zersplittert. Die Guts Anteile Angern-Vergunst und Alt-Hanses Teil verblieben im Besitz seines Vetters Adolf Friedrich Graf von der Schulenburg der älteren Line. Die unklare Eigentumslage führte zu jahrelangen, erbitterten Auseinandersetzungen zwischen den Familienzweigen, die sich in langwierigen Gerichtsverfahren niederschlugen und das Verhältnis nachhaltig belasteten.

Heinrich Hartwig verstarb am 17.06.1734 auf Angern. Sein Steinsarg sowie der seiner Frau Katharina Sophie befindet sich noch heute in der Familiengruft der Kirche Angern, jedoch blieb ihr Sarg leer und sie wurde offenbar an anderer Stelle beigesetzt. Nach Heinrich Hartwigs Tod im Jahr 1734 kam es zur Insolvenz, und das Gut musste an Gläubiger übergeben werden. Sein Bruder Christoph Daniel kaufte daraufhin in den Jahren 1735 bis 1738 sämtliche Teile von Angern – einschließlich Vergunst und Alt-Hansens Teil – und vereinte das zuvor zersplitterte Gut unter seiner alleinigen Herrschaft. Damit wurde Angern erstmals vollständig in der Hand der jüngeren Linie des weißen Stammes vereinigt.

Heinrich Hartwig I von der Schulenburg

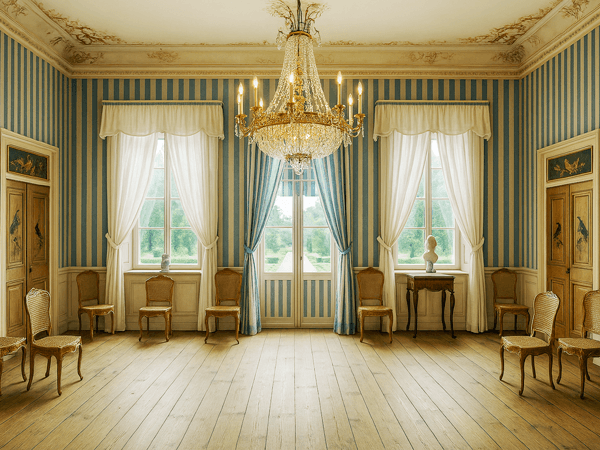

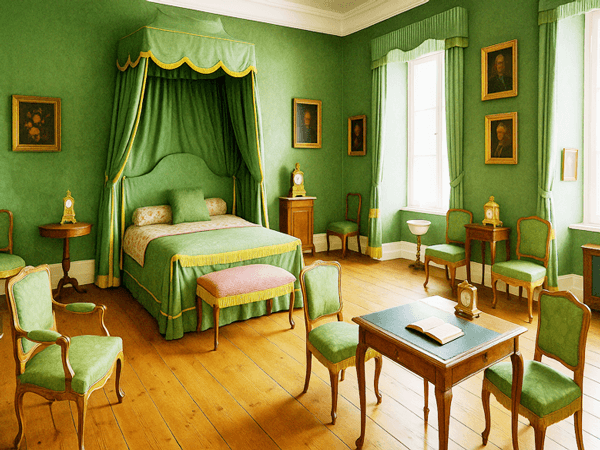

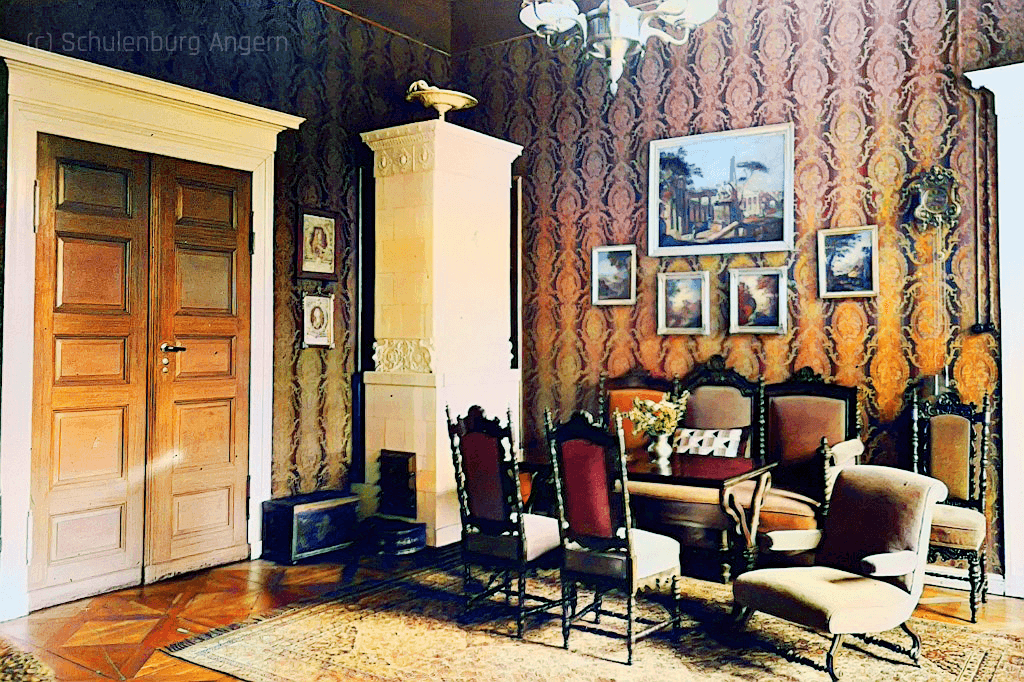

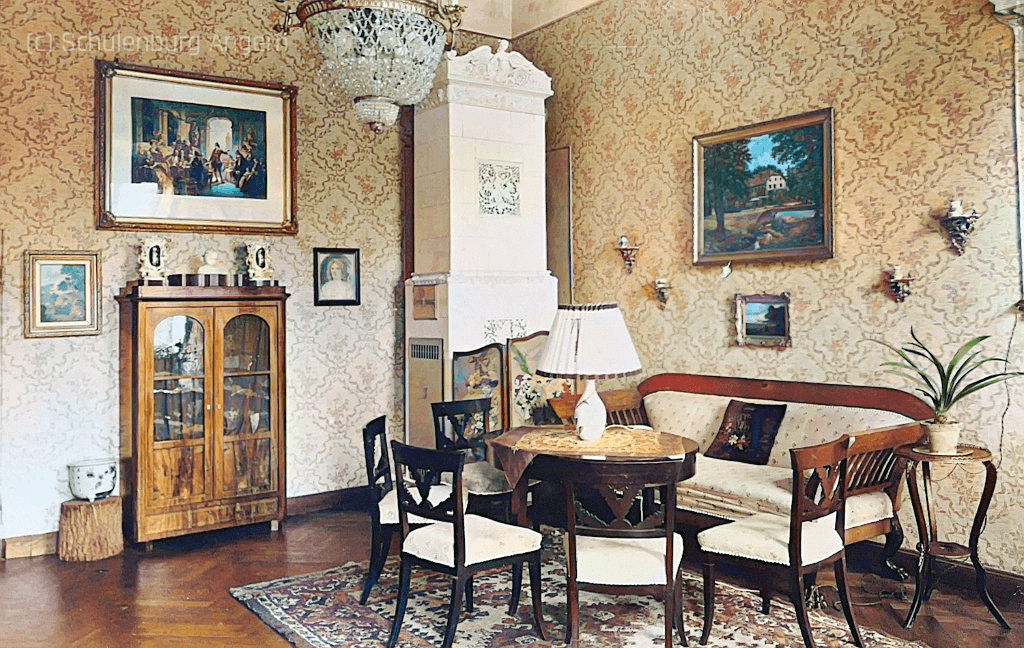

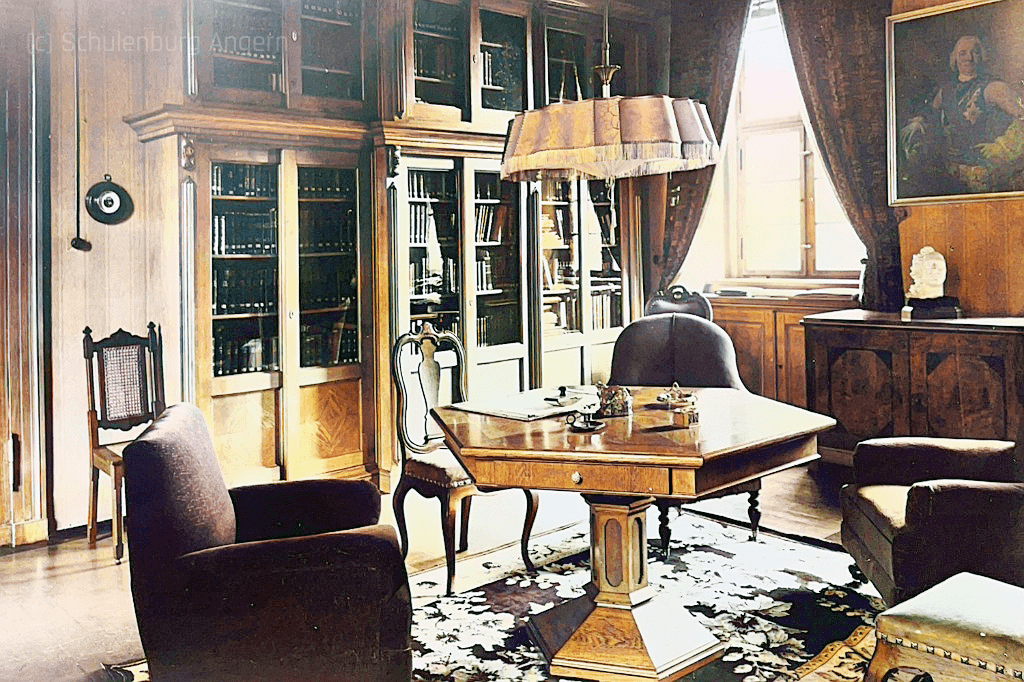

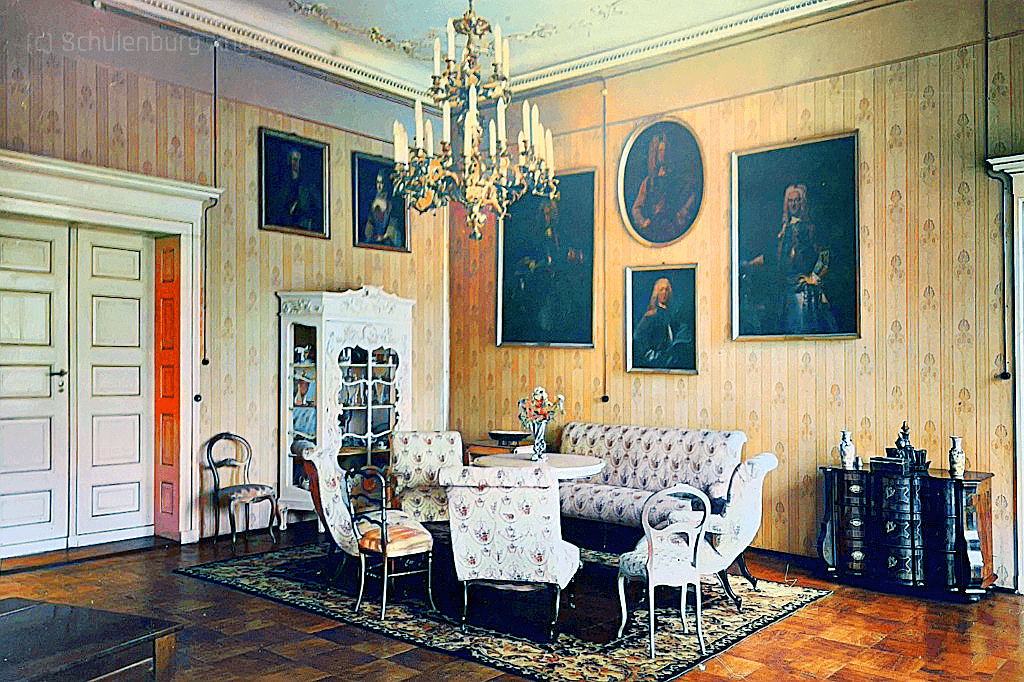

Das Wohnhaus Heinrich Hartwig I. von der Schulenburgs auf der Turminsel von Angern war ein schlichtes, aber funktional durchdachtes Ensemble aus drei Hauptbestandteilen: einem zweigeschossigen Haupthaus, einem eingeschossigen Nebengebäude und dem eingebundenen Rest des mittelalterlichen Bergfrieds. Der Wiederaufbau nach der Zerstörung der Burg im Dreißigjährigen Krieg kombinierte pragmatische Nachkriegsarchitektur mit punktuell gehobenem Komfort: Butzenscheiben, Alkovenstuben mit Kachelöfen, differenzierte Vorratsräume und ein stattlicher Speisesaal zeugen davon. Der Turm diente nicht mehr militärischen Zwecken, sondern wurde als Wohn- und Lagerraum genutzt, so wird im Inventar beispielsweise eine Turmstube erwähnt. Das erhaltene Inventar (Gutsarchiv Angern, Rep. H Nr. 409) dokumentiert Textilien, Möbel und Hausrat in bemerkenswerter Dichte. Trotz enger Wohnverhältnisse für eine Familie mit zahlreichen Kindern und Personal bietet das Haus ein anschauliches Bild adliger Lebensführung im ländlichen Brandenburg der Nachkriegszeit. Vor dem (teilweisen) Abriss des Gebäudes im Rahmen des Neubaus durch Christoph Daniel ab 1735 wurden offenbar gezielt Einrichtungsgegenstände wie Türen, Beschläge, Öfen ausgebaut und wiederverwendet.

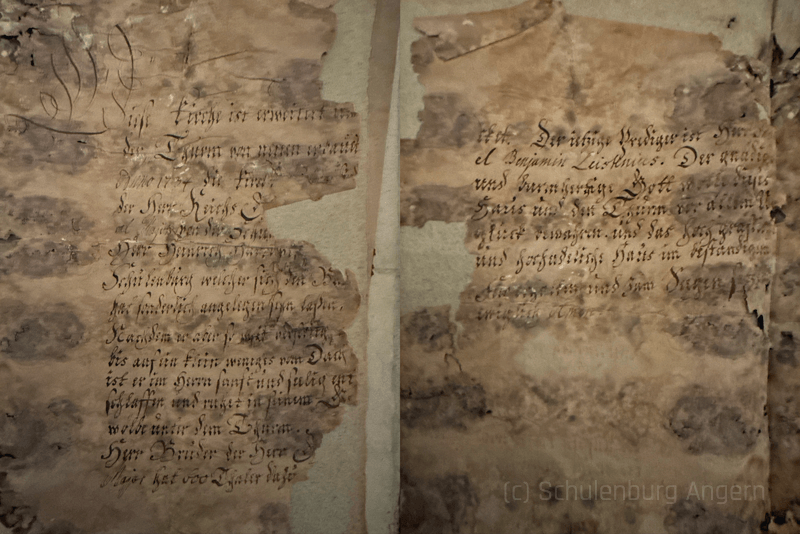

Eine Gedenkinschrift aus dem Jahr 1734 dokumentiert die Erweiterung der Kirche und den vollständigen Neubau des Turms in Angern, maßgeblich gestiftet von Heinrich Hartwig von der Schulenburg, der die Finanzierung fast vollständig übernahm, jedoch vor Vollendung verstarb und in einem Gewölbe unter dem Turm bestattet wurde. Sein Bruder, ein Major, steuerte zusätzlich 600 Taler bei. Der damalige Prediger war Magister Benjamin Leistnius. In pietistischer Sprache bittet die Inschrift um göttlichen Schutz für Kirche, Turm und das „hochselige Haus“ der Schulenburg – ein eindrucksvolles Zeugnis adliger Stifterpraxis, Gedächtniskultur und religiöser Gesinnung des frühen 18. Jahrhunderts.

Eheschließung 1704 mit Katharina Sophie von Tresckow a.d.H. Nigripp (1688–1742). Heinrich Hartwig I hatte mit seiner Frau acht Söhne und eine Tochter, welche jung starb, während vier Söhne am Leben blieben und drei von ihnen den Stamm fortsetzten.

Erster und ältester Sohn: Heinrich Hartwig II

Nachfolger Christoph Daniels I als Chef seines deutschen Regiments in kgl. sardinischen Diensten wurde der älteste Sohn seines Bruders, Heinrich Hartwig II (*10.11.1705 zu Schricke; † 1754), der frühzeitig in das Regiment eingetreten war und als Generalmajor 1754 verstarb. Er war der letzte Schulenburg, der diese Charge innehatte. Er ging früh unter dem Namen Schulenburg v. Falkenberg in savoyische Dienste und trat ebenfalls in das v.d. Schulenburg'sche Regiment ein, wo er wie seine Vettern rasch befördert wurde. Der Venezianische Feldmarschall schreibt von ihm 1733:

„Der General (Christoph Daniel) hat derzeit einen Neffen, den die Piemontesen äußerst loben – als einen höflichen, schönen und wohlgebildeten jungen Mann, der vier Sprachen spricht und sich mit Festungsbau auskennt. Er wird ihn mir schicken, damit er hier studiert und Dalmatien sowie Korfu sieht.“ ("Le Général (Christoph Daniel) a actuellement un neveu que les Piémontais louent extrêmement comme un poli garçon beau et bienfait parlant quatre langues et entant la fortification; il me l'enverra pour étudier ici et pour voir la Dalmatie et Corfou.")

Beim Abgang des Christoph Daniel erhielt er das v.d. Schulenburg'sche Regiment. In dem Patent als General-Major im Familienarchiv zu Salzwedel heißt er Heinrich Hartwig Schoulembourg v. Falkenberg. Auch sein Ölbild im Schloss zu Burgscheidungen ist verzeichnet als Schulenburg v. Falkenberg. Er war der letzte der Familie, der das vom Venezianischen Feldmarschall errichtete deutsche Regiment als Chef befehligte.

Zweiter Sohn: Levin Friedrich III

Levin Friedrich III von der Schulenburg (* 23. August 1708; † 27. Dezember 1739) war der zweite überlebende Sohn von Heinrich Hartwig I und Katharina Sophia von Tresckow. Er trat zunächst wie seine Brüder in den sardinischen Militärdienst ein, verließ diesen jedoch bereits im Rang eines Hauptmanns, als ihm durch das Testament seines Großonkels Levin Friedrich I das bedeutende Familiengut Schloss Burgscheidungen mit dem Rittergut Kirchscheidungen zugefallen war. Der Großonkel hatte nicht nur den Besitz testamentarisch übertragen, sondern auch die Eheschließung mit einer gewünschten Partnerin angeordnet: Henriette Elisabeth von Heßler aus dem Hause Vitzenburg. Diese Verbindung kam tatsächlich im Jahr 1733 zustande und wurde zur dynastischen Grundlage für den späteren Erwerb von Vitzenburg und Branderoda, die 70 Jahre später an das Haus von der Schulenburg fielen. Levin Friedrich III setzte unmittelbar nach dem Erbantritt den repräsentativen Ausbau des Schlosses Burgscheidungen (1733–1735) fort und ließ das dortige Hospital vollenden – Zeichen eines modernen, aufgeklärten Gutsbetriebs. Aus der Ehe gingen zwei Töchter und zwei Söhne hervor, die letzteren führten die Linie Burgscheidungen fort. Porträts des Ehepaares sind in Burgscheidungen überliefert und belegen die Stellung dieser Linie innerhalb der Familie.

Dritter Sohn: Christoph Daniel II

Christoph Daniel II von der Schulenburg (* 24. Januar 1712; † 10. September 1775) war der dritte Sohn von Heinrich Hartwig I von der Schulenburg und Katharina Sophia von Tresckow. Ursprünglich hatte ihn sein gleichnamiger Onkel, Christoph Daniel I, als Erben für das Fideikommiss Angern vorgesehen. Doch wurde Christoph Daniel II im Kodizill vom 12. August 1763 ausdrücklich von der Nachfolge ausgeschlossen – mit der Begründung, er sei „zu schwächlich“, um eheliche Leibeserben zu erwarten. Hinter dieser formellen Argumentation stand jedoch offenbar die tieferliegende Kritik, dass er sich bis dahin „zu keiner ordentlichen Heirat bequemen wollen“ habe. Christoph Daniel II hatte zu diesem Zeitpunkt bereits zwei uneheliche Söhne und eine Tochter gezeugt, ehe er schließlich 1769 Friederike Luise Henning ehelichte, die Mutter dieser Kinder.

Die familieninterne Zurücksetzung traf ihn schwer, zumal sein jüngerer Bruder Alexander Friedrich Christoph zum Nachfolger bestimmt wurde. Christoph Daniel II strengte einen Prozess gegen diesen Bruder an, konnte sich jedoch in keiner Instanz durchsetzen. Seine Nachkommenschaft wurde trotz der unehelichen Geburt gesellschaftlich akzeptiert: Die Tochter heiratete einen Justizbeamten namens Schreiber in Wriezen, während die beiden Söhne den Familiennamen und das Adelsprädikat offenbar unbeanstandet führten. Der jüngere Sohn, Karl Friedrich August von der Schulenburg (* ~1750), wurde am 5. Juni 1798 offiziell in den preußischen Grafenstand erhoben. Noch im selben Jahr heiratete er Wilhelmine Amalie geb. von Korff, die verwitwete Kammerherrin von Schmysing gen. von Korff auf Rippen. Diese Ehe blieb jedoch kinderlos. Der ältere Bruder ist namentlich nicht überliefert; mit ihm erlosch die Linie Christoph Daniels II im Mannesstamm. Damit hinterließ er zwar Spuren im genealogischen Gefüge des Hauses Schulenburg, doch ohne bleibende direkte Nachkommen innerhalb der Stammlinien.

Vierter und jüngster Sohn und Nachfolger

Alexander Friedrich Christoph von der Schulenburg (* um 1715/1720; † nach 1774), der vierte und jüngste Sohn von Heinrich Hartwig I (Nr. 909), war derjenige, dem es letztlich gelang, den Besitz Angern dauerhaft in der jüngeren Linie zu sichern. Ursprünglich als Soldat in kaiserlichen (österreichischen) Diensten tätig, brachte er es dort bis zum Oberst der Kavallerie (1759). Obwohl er nicht in preußischem Dienst stand, wurde er am 20. Juli 1753 durch Friedrich den Großen mit einem Diplom in den preußischen Grafenstand erhoben. Da das Diplom zunächst nicht eingelöst wurde, erfolgte die offizielle Publikation der Standeserhebung erst durch Kabinettsorder vom 16. Juli 1774. Die Bedingung zur Erbübernahme in Angern, wie sie Christoph Daniel I in seinem Testament 1762 und dem Kodizill von 1763 formuliert hatte, war, den österreichischen Dienst zu verlassen und vom preußischen König eine Begnadigung für frühere kriegsbedingte Handlungen gegen Preußen zu erlangen. Alexander Friedrich Christoph erfüllte diese Auflagen und konnte nach dem Tod seines Onkels den Besitz Angern antreten – nachdem dieser ihn zunächst nur als Erben von Krüssau vorgesehen hatte.

Quelle

- Graf von der Schulenburg, Dietrich Werner / Wätjen, Hans: Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg (1237–1983), Wolfsburg: Selbstverlag, 1984 – eine umfassende Familiengeschichte mit detaillierten genealogischen, historischen und besitzgeschichtlichen Darstellungen, insbesondere zur Teilung des weißen Stammes und zur Rolle Busso I. von der Schulenburg.

- Danneil, Johann Friedrich: Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg, Bd. 2. Salzwedel: J. D. Schmidt, 1847.

- siehe auch Heinrich Hartwig bei Wikipedia