Friedrich Christoph Daniel Graf von der Schulenburg (* 10. Februar 1769 auf Angern; † 16. Mai 1821 in Magdeburg) ist Sohn des Alexander Friedrich Christoph Graf von der Schulenburg.

Ausbildung und Karriere

Friedrich Wilhelm Christoph Daniel erhielt seine Ausbildung an der Schule zu Kloster Berge bei Magdeburg und studierte von 1789 bis 1792 Rechts- und Staatswissenschaften an der Universität Halle. Nach dem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften in Halle wurde er preußischer Verwaltungsbeamter und war seit 1793 Landrat des zweiten Holzkreises im Herzogtum Magdeburg, das zu Preußen gehörte.

|

|

1801 nahm er den Abschied, um Angern zu bewirtschaften, das sich in schlechtem Zustand befand.

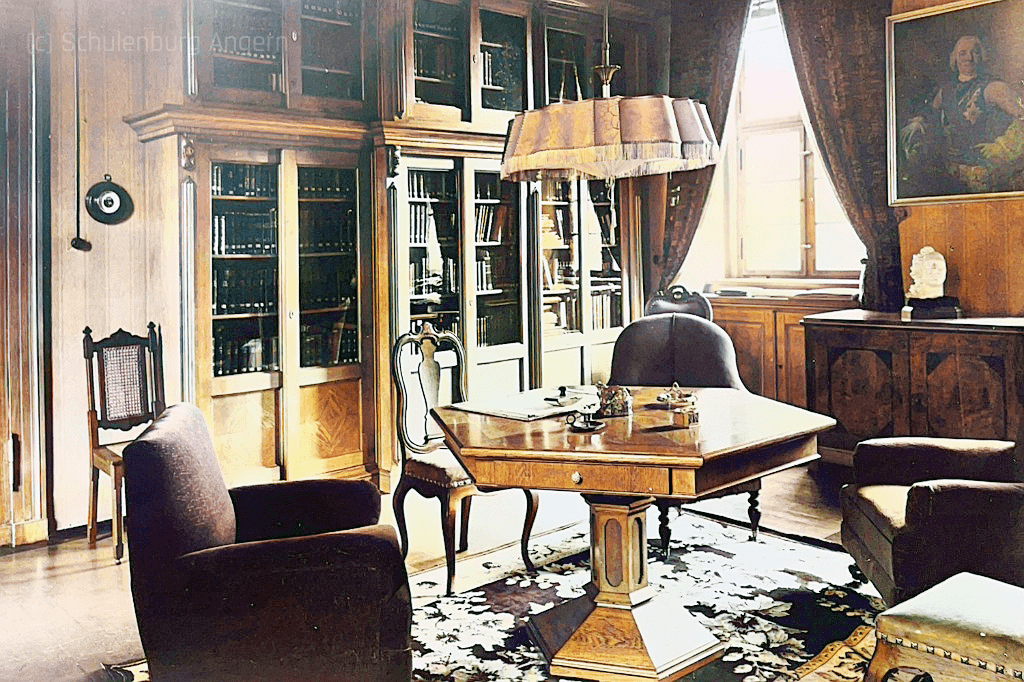

Ganz besonders suchte er künftigen Streitigkeiten bei der Vererbung des Majorats vorzubeugen, da Christoph Daniel von der Schulenburg, der Gründer des Majorats, die Fideikommissmasse nicht näher bestimmt hatte, so dass Lehen und Allod schwer zu trennen waren. Er half diesem Mangel dadurch ab, dass er unter Beitritt seiner Brüder und sämtlicher Lehnsvettern den Zustand des Majorats, wie er es übernommen hatte, feststellte und darüber ein vollständiges Inventarium aufnahm.

1804 trat er als Kriegs- und Domänenrat bei der Kammer in Magdeburg ein. Im gleichen Jahr wurde er Kammerdirektor in Warschau und verpachtete seine Güter. Nach dem Feldzug von 1806, der die gesamte Preußische Verwaltung in Süd- und Neu-Ostpreußen aufhob, begab er sich nach Angern. Im Winter 1812–1813 hielt er sich in Berlin auf. Nach Angern zurückgekehrt, leitete er trotz der Nähe der Franzosen die Organisation der Landwehr in der Altmark mit solcher Hingabe, dass ihm das Eiserne Kreuz am weißen Bande verliehen wurde.

Nicht lange hielt es ihn auf der ererbten Scholle. Nach Ordnung dieser Familienangelegenheiten trat er 1804 als Kriegs- und Domänenrat bei der Kammer in Magdeburg ein. Noch im selben Jahr verpachtete er seine Güter und wurde Kammerdirektor in dem damals zu Preußen gehörenden Warschau, wo er bis zu der Katastrophe von 1806 verblieb.

Nach dem Feldzug von 1806, der die gesamte preußische Verwaltung in Süd- und Neuostpreußen aufhob, begab er sich nach Angern zurück. Tief bekümmert über die Trennung von seinem angestammten König, schöpfte er Mut aus der Hoffnung besserer Zeiten.

Friedrich Christoph Daniel war einer der wenigen Gutsbesitzer, die es verstanden, sich den Diensten des Königreichs Westfalen zu entziehen. Er lehnte entschieden verschiedene Aufforderungen zum Eintritt in den Westfälischen Staatsdienst ab, trat aber in eine Kommission zur Regelung der Besitzverhältnisse der Domänen zwischen Preußen und Westfalen ein. Dabei wies er entschieden die ihm dafür von Westfalen bestimmte Belohnung zurück.

Im Winter 1812–1813 hielt er sich in Berlin auf und erkannte, als er die traurigen Überreste des französischen Heeres einziehen sah, dass die Stunde der Befreiung geschlagen hatte. Nach Angern zurückgekehrt, leitete er 1813 die Organisation der Landwehr zum Befreiungskampf in der Altmark. Dafür wurde er mit dem Eisernen Kreuz am weißen Bande ausgezeichnet. Zudem war Friedrich Wilhelm Christoph Daniel auch Ritter des Johanniterordens.

Nach dem Friedensschluss wurde er 1816 während der Organisation der preußischen Behörden Chef-Präsident der Regierung zu Magdeburg und starb in dieser Stellung 1821 im Alter von nur 52 Jahren. Sein Holzsarg ist in der Familiengruft in der Kirche Angern bestattet. Nach seinem Tod wurde das Gut Angern zunächst von einem Vormund verwaltet, da sein Sohn Edo erst fünf Jahre alt war.

Leistungen

Während der Befreiungskriege gegen Napoleon leitete er die Organisation der Landwehr der Altmark. Nach Einrichtung der preußischen Regierung zu Magdeburg im Jahre 1816 wurde Schulenburg bis zu seinem Tode deren Chefpräsident. Dies deutet auf das unklare Verhältnis von Ober- und Regierungspräsident am Sitz der Regierung in der Provinzialhauptstadt hin, wo es mit Friedrich von Bülow einen Oberpräsidenten gab, der ebenfalls als Regierungspräsident tätig war. Für seine Verdienste wurde ihm das Eiserne Kreuz am weißen Bande verliehen.

Der neue Majoratsherr hatte sich mit Thaers Schriften innig befreundet und betrieb die Landwirtschaft nach dessen neuen Methoden. Er hob den Ertrag bedeutend, veranlasste eine Separation des Gutes und der Gemeinde, ordnete durch Verträge die Dienstverhältnisse der Untertanen und nahm ein vollständiges Inventarium auf. Besonders war er bestrebt, künftigen Streitigkeiten bei der Vererbung des Majorats vorzubeugen, da Christoph Daniel, dessen Gründer, die Fideikommisse nicht näher bestimmt hatte.

Ehe

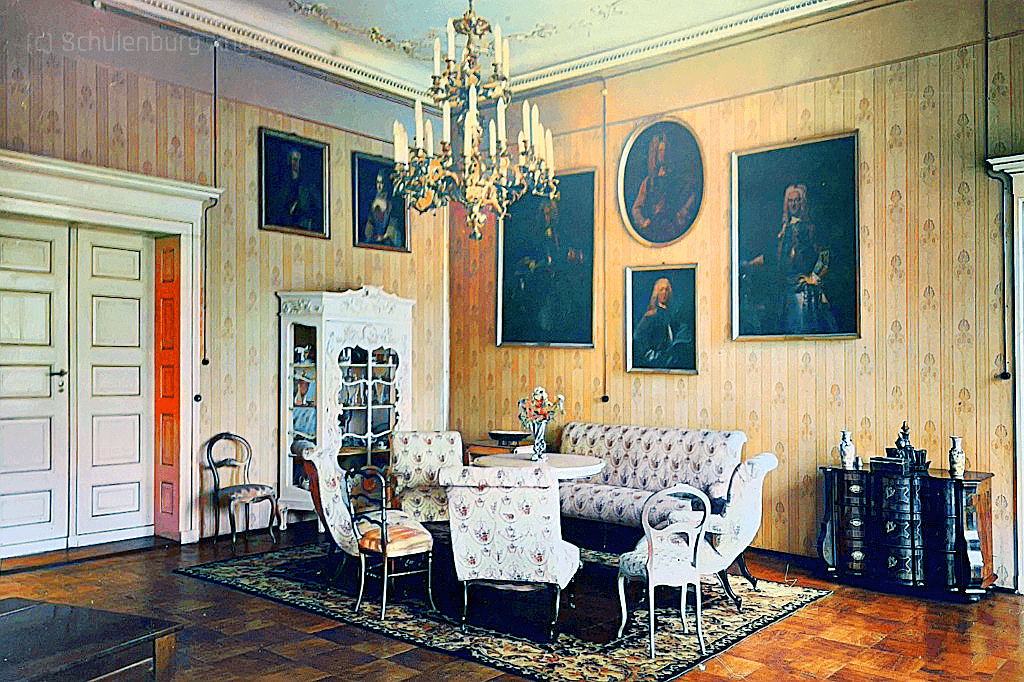

Er war zweimal verheiratet. Seine erste Ehefrau, Henriette von Rohtt zu Holzschwang (* 23.05.1778 zu Kockte, † 09.04.1811) verstarb 1811. Aus erster Ehe hatte er zwei Töchter, von denen eine jung starb, die andere heiratete. Ihr Mann hat ihr im Park Angern einen Gedenkstein gewidmet. Ihr Holzsarg ist in der Familiengruft in der Kirche Angern bestattet.

In der Familiengruft der Kirche Angern befindet sich ein weiterer kleiner Holzsarg mit der ungewöhnlich langen Namensinschrift „Paul August Carol Edila Ulricke Mathilde Gr. v.d. Schulenburg“, geboren am 13. November 1807 und verstorben am 6. Juni 1808. Es handelt sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um die jung verstorbene Tochter von Friedrich Christoph Daniel und seiner ersten Ehefrau Henriette von Rohtt. Die Kombination männlicher und weiblicher Vornamen war in adligen Familien jener Zeit nicht ungewöhnlich, insbesondere bei früh verstorbenen Kindern, deren Namensgebung oft mehrere familiäre Bezugspersonen vereinte. Da aus der Ehe zwei Töchter überliefert sind – von denen eine jung starb –, liegt es nahe, dass dieser Sarg das letzte Zeugnis eben jenes Kindes ist. Die räumliche Nähe zum Sarg der Mutter sowie das Fehlen weiterer kindlicher Bestattungen aus dieser Generation stützen diese Annahme.

1812 heiratete er Auguste Luise Adolfine von Cramm. Aus dieser Ehe ging eine Tochter und sein Sohn Edo Friedrich Christoph Daniel (* 1816; † 1904) hervor, mit dem die Geschichte des Hauses Angern fortgesetzt wurde. Gemäß der Dorfchronik von Angern und Wenddorf (Wilhelm Lühe) stellte die spätere Generalin von Flotow, verwitwete Gräfin Schulenburg (geb. von Cramm), 1827 ein Armenkapital von 100 Talern bereit. Frau von Rohr, verwitwete Majorin (†1847), hinterließ ein Legat von 200 Talern für die Bedürftigen in Angern, insbesondere in Not geratenen Kranken und Hinterbliebenen. 1868 stiftete General von Flotow nochmals 100 Taler mit dem ausdrücklichen Wunsch, damit arme Wöchnerinnen und Witwen zu unterstützen.

Brüder

Von seinen beiden Brüdern trat der ältere, Alexander, gleich ihm nach dem Studium in Halle in den preußischen Verwaltungsdienst und brachte es bis zum Geheimen Oberrechnungsrat, ging aber 1822 als Direktor zur Haupt-Ritterschaft der Kur- und Neumark (bis 1836). Durch seine Heirat mit Charlotte von Jagow kam er in den Besitz des Gutes Lenzerwische in der Westprignitz. Da aber sein einziger Sohn vor ihm starb, fiel das Gut an die beiden ihn überlebenden Töchter Luise Charlotte Karoline von Frankenberg und Ludwigsdorf und Ottilie Albertine Eleonore Juliane Gräfin von Schlippenbach und ging an das letztgenannte Geschlecht über.

Der jüngste Bruder, Joseph Ferdinand Adolf Achaz, (1776-1831) wurde 1791 Standartenjunker im preußischen Kürassierregiment von Ihlow in Salzwedel (seit 1792 von Borstell) und 1794 Secondeleutnant in diesem Regiment.