Rekonstruktive Betrachtung des Zugangs zur Hauptburg der Burg Angern um 1340. Die Frage nach dem Zugang zur Hauptburginsel der hochmittelalterlichen Wasserburg Angern berührt zentrale Aspekte der Verteidigungsarchitektur, der Funktionslogik und der territorialen Erschließung. Obwohl das Überweggeschehen zwischen Vorburg und Hauptburg im späteren Verlauf der Geschichte – insbesondere durch die barocken und klassizistischen Umbauten – überformt wurde, ist für die Zeit um 1340 keine archäologische oder kartografische Evidenz erhalten. Der folgende Beitrag rekonstruiert den Zugang zur Hauptinsel auf Grundlage funktionaler Plausibilität, typologischer Vergleichsfälle und der topografischen Gegebenheiten der Gesamtanlage.

Quellen- und Befundlage

Bislang liegen keinerlei archäologische oder kartografische Belege für die exakte Lage, Konstruktion oder Ausgestaltung der Brücke zwischen Vorburg und Hauptburg der Burg Angern im 14. Jahrhundert vor. Die ältesten erhaltenen Darstellungen zeigen bereits barock veränderte Zustände. Auch aus der Dorfchronik oder dem Gutsarchiv Angern lässt sich keine direkte Aussage zur mittelalterlichen Zugangsarchitektur ableiten.

Topografische Plausibilität

Die Hauptburginsel war von einem Wassergraben umgeben, der die Trennung zur westlich vorgelagerten Vorburg bewirkte. Eine Verbindung musste zwangsläufig von Westen aus erfolgt sein, da nur hier eine direkte Annäherung vom Dorf möglich war. Der Zugang auf der Ost-, Süd- oder Nordseite ist auszuschließen, da diese durch Graben, Bergfried oder unzugängliches Gelände gesichert waren. Die funktionale Orientierung des gesamten Burgsystems legt daher einen Zugang im Westbereich nahe.

Rekonstruktionsansatz für Angern

Unter Berücksichtigung der lokalen Geländestruktur, der funktionalen Trennung der Burginseln und der allgemeinen Bautypologie ist für Angern um 1340 von folgendem Zugangssystem auszugehen (vgl. Befund J2):

-

Eine einfache Holzbrücke von der westlichen Vorburg zur Hauptinsel, ohne aufwändige Unterbauten

-

Die Brücke war möglicherweise teilweise beweglich, z. B. durch einen Kipp- oder Zugmechanismus

-

Die bewegliche Brücke könnte mittels eiserner Ketten oder Seilrollen über hölzerne Rollenwerke gehoben worden sein. Solche Ketten wurden üblicherweise an großen Eisenhaken oder waagrecht eingesetzten Balkenbefestigt, die über dem Tor in einem hölzernen Giebel oder Pfostenrahmen angebracht waren.

-

Der Zugang mündete in ein einfaches, nicht wehrhaftes Pfortentor in der westlichen Ringmauer, das vermutlich von einem Pförtner überwacht wurde. Dieser übernahm mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht nur die Zugangskontrolle, sondern auch die manuelle Bedienung der hölzernen Zug- oder Kippbrücke. Ein solcher Kontrollpunkt entsprach einer im norddeutschen Raum verbreiteten Praxis einfacher Zugangskontrolle, wie sie für Wasserburgen des 14. Jahrhunderts zwar nicht direkt belegt, aber funktional erschließbar ist.

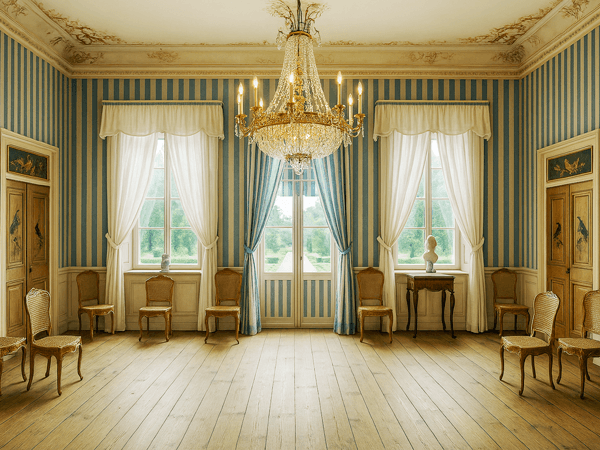

KI Rekonstruktion der westlichen Ringmauer mit Zugbrücke

Brückenlage im Barock: Eine spätere barocke Skizze zeigt die Brücke in einer leicht nordwestlich versetzten Achse zur Vorburg (vgl. Befund J3). Diese Position spiegelt jedoch nicht den hochmittelalterlichen Zustand wider. Vielmehr handelt es sich um eine funktionale Neuanlage im Zuge barocker Umgestaltung, die sich an veränderte Nutzungsbedarfe und Geländeniveaus anpasste. Rückschlüsse auf den Zustand um 1340 sind daraus nicht möglich.

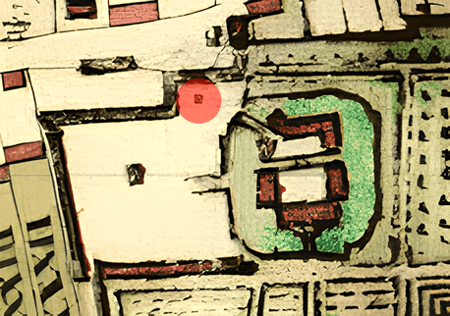

Mögliche Lage des Pforthäuschens in einer topografischen Karte von 1740

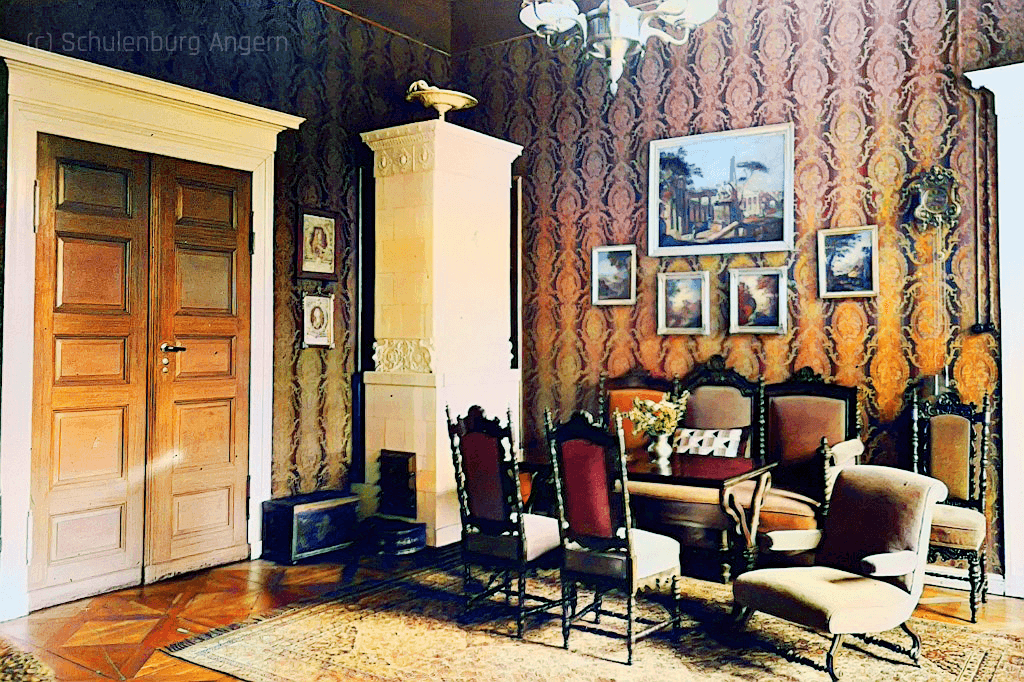

Das Pforthäuschen der Burg

Ein separates Pforthäuschen zur Kontrolle des Zugangs zur Hauptburg ist für Angern archivalisch überliefert. Ein zentraler Hinweis stammt aus der Dorfchronik:

„Außer dem mangelhaften Brauhause ohne den geringsten Inhalt und einem Dach- und Fachlosen Viehstall nur noch das Pforthäuschen stand.“ Dorfchronik Angern (um 1650)

Die genaue Lokalisierung bleibt unklar. Während eine Platzierung auf der Vorburg funktional möglich erscheint, spricht vieles für eine Position direkt an der westlichen Ringmauer im Bereich des Pfortenzugangs zur Hauptburg. Diese Lage ermöglichte eine unmittelbare Kontrolle des Zutritts von der Brücke her und wäre mit der Funktion eines kleinen, nicht-wehrhaften Kontrollraums vereinbar. Die Nähe zu den ebenfalls erwähnten Wirtschaftsgebäuden der Vorburg (Brauhaus, Viehstall) ist ebenfalls denkbar, bleibt aber hypothetisch.

Das sogenannte Pforthäuschen stellt zusammen mit dem erhaltenen Erdgeschoss des Palas, mehreren Etagen des Bergfrieds und dem dazugehörigen Nebengebäude einen der wenigen baulich und funktional fassbaren Bestandteile der Burg Angern dar, die nachweislich den Dreißigjährigen Krieg überstanden. Aufgrund seiner Bezeichnung und Kontextnennung kann davon ausgegangen werden, dass es sich um einen kleinflächigen Zugangsposten zur Überwachung des Verkehrs zwischen Vorburg und Hauptinsel handelte.

Es erfüllte eine Doppelfunktion als Kontrollstation und Bedienpunkt der Zugbrücke und war als eingeschossiger Stein- oder Fachwerkbau funktional ausgestattet – vermutlich mit Sichtöffnung, einfacher Tür und Sitzgelegenheit. Die Funktion entsprach dem typischen Aufgabenprofil eines „custos portae“ im 14. Jahrhundert, wie er für norddeutsche Burgen zwar nicht direkt belegt, aber typologisch erschlossen ist. Als integraler Bestandteil des Zugangs- und Kontrollsystems dokumentierte das Pforthäuschen ein nicht-wehrhaftes, aber administrativ bedeutsames Organisationsprinzip innerhalb des hochmittelalterlichen Burggefüges.

Vertiefende Beobachtungen:

- Typologische Einordnung: Das Pforthäuschen gehört zur Gruppe nicht-wehrhafter Zugangsbauten, wie sie auch an Grangien oder klösterlichen Wirtschaftshöfen belegt sind.

- Hypothetischer Aufbau: Einräumiger Steinbau mit Sichtschlitz zur Brücke, Pultdach, eventuell Sichtbezug zum Wirtschaftshof.

- Materialität: Vermutlich Bruchstein mit Ziegelpartien, Holzsparrendach, Stampflehmboden.

- Soziale Funktion: Der Pförtner war nicht Soldat, sondern vertrauenswürdiger Verwaltungsbediensteter – oft älterer Knecht.

- Beziehung zum Tor: Das Häuschen war nicht baulich integriert, sondern leicht versetzt mit Blickbezug – ohne Wehrfunktion.

- Spätere Nutzung: Mögliche Nachverwendung als Lager, Unterstand oder Gerätehaus nach 1650.

- Einbindung in das Funktionsgefüge: Kontrollpunkt für Brauhaus, Stall, Anlieferung – also wirtschaftlich wie sicherheitsbezogen zentral.

- Sprachliche Analyse: Die Diminutivform „-häuschen“ betont die dienende, nicht-wehrhafte Natur des Gebäudes.

- Fehlende Archäologie: Eine gezielte Grabung könnte Fundamentreste, Türangeln oder Werkspuren erbringen.

- Gesamtbedeutung: Das Pforthäuschen erweitert das Funktionsverständnis der Burg – nicht nur Wehranlage, sondern kontrollierte Verwaltungseinheit.

Einschränkung und Forschungsbedarf

Die bisherigen Aussagen beruhen ausschließlich auf rekonstruktiven Überlegungen. Archäologische Nachweise fehlen bislang. Künftige archäologische Untersuchungen im Bereich der westlichen Ringmauer und des Grabens könnten Überreste der Pfahlgründung oder Zugangsstruktur erbringen und würden damit die gegenwärtige Hypothese überprüfbar machen.

Quellen

- Gutsarchiv Angern, Rep. H (verschiedene Signaturen)

- Dorfchronik Angern (um 1650)

- Krahe, Friedrich-Wilhelm: Burgen des deutschen Mittelalters, 2000

- Dehio, Georg: Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler. Sachsen-Anhalt I, 2002

- Grimm, Paul: Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg, 1958

- Sobotka/Strauss: Burgen, Schlösser, Gutshäuser in Sachsen-Anhalt