Jakob II. von der Schulenburg (*25.03.1515 in Beetzendorf, †1576 in Magdeburg). Leben, Kriegslaufbahn und Besitzpolitik eines altmärkischen Söldnerführers. Jakob II. zählt zu den herausragenden Persönlichkeiten des altmärkischen Adels im 16. Jahrhundert.

Als ältester Sohn des Matthias III. von der Schulenburg und Bruder des späteren Altenhäuser Bauherren Daniel I. war er der erste, der die Familie über Jahrzehnte hinweg auf den großen europäischen Kriegsschauplätzen vertrat – von den Türkenkriegen über den Schmalkaldischen Krieg bis hin zu innerdeutschen Machtkämpfen. In einer Epoche, die vom konfessionellen Umbruch, territorialem Streit und wachsendem militärischen Bedarf geprägt war, stieg Jakob zu einem führenden Vertreter des sogenannten „Söldneradels“ auf.

Sein Leben bietet ein Panorama frühneuzeitlicher Adelskultur: gelehrter Studienbeginn, kriegsgeprägte Karriere, dynastisch orientierte Besitzpolitik und kirchliches Mäzenatentum. Jakob verknüpfte militärisches Prestige mit langfristigem Gestaltungswillen. Sein Wirken bereitete die Grundlage für die territoriale und wirtschaftliche Konsolidierung des Hauses von der Schulenburg in der Altmark und wurde damit stilbildend für eine neue Generation landständischer Herrschaft im Zeitalter des entstehenden frühmodernen Staates.

Die acht Söhne des Matthias III. von der Schulenburg und Margarethe von der Lühe († 1525), die das Erwachsenenalter erreichten, zeigten bis auf den jüngsten eine ausgeprägte Neigung zum Soldatenstand und nahmen an Kriegszügen teil, aus denen drei nicht zurückkehrten. Jakob II. von der Schulenburg (*25.03.1515 in Beetzendorf, †1576 in Magdeburg), ist neben Fritz VIII. der zweite große Söldnerführer, den das Schulenburg'sche Geschlecht in dieser Epoche hervorgebracht hat. Jakob II. wurde am 25. März 1515 in Beetzendorf geboren. Er entstammte der jüngeren Linie des weißen Stammes der altmärkischen Adelsfamilie von der Schulenburg, deren Mitglieder seit dem Spätmittelalter zu den einflussreichen Grundbesitzern und Lehnsträgern in der Region zählten. Sein Vater, Matthias III. von der Schulenburg, war ein bedeutender Vertreter dieser Linie. Er hatte sich frühzeitig der Lehre Martin Luthers angeschlossen und bereits 1524 einen evangelischen Prediger in Altenhausen eingesetzt – ein entschlossenes Zeichen konfessioneller Selbstverortung in einer Zeit religiöser Umbrüche. Jakob wuchs somit in einem Umfeld auf, das gleichermaßen vom Humanismus wie von militärischer Tradition und standesgebundener Loyalität geprägt war.

Seine Mutter, Margarethe von der Lühe († 1525), entstammte einem angesehenen mecklenburgischen Adelsgeschlecht. Sie starb im Jahr 1525, nachdem sie elf Kinder geboren hatte. Matthias III. heiratete daraufhin in zweiter Ehe Anna von Wenckstern, mit der er weitere neun Kinder hatte. Insgesamt brachte er es auf zwanzig Kinder, von denen acht Söhne und vier Töchter das Erwachsenenalter erreichten.

Jakob II. war der älteste überlebende Sohn aus der ersten Ehe. Die Familie stellte mit ihm, seinem Halbbruder Daniel I. und weiteren Brüdern eine Generation von Männern, die durch ihre Erziehung, Bildung und familiäre Einbindung stark auf kriegerischen Dienst, politische Loyalität und ständische Behauptung ausgerichtet waren. Der familiäre Zusammenhalt wurde insbesondere durch pragmatische Besitzregelungen wie den Fideikommiss von 1567 gesichert, der sicherstellte, dass der Familienbesitz in der männlichen Linie weitervererbt wurde. Die Brüder Jakobs nahmen in vielfacher Weise an den politischen und militärischen Verwerfungen ihrer Zeit teil. Einige fielen auf den Schlachtfeldern Europas – sei es in den Türkenkriegen, den Auseinandersetzungen des Schmalkaldischen Bundes oder im Dienst fremder Fürsten.

Nur Daniel I. von der Schulenburg, der jüngste Halbbruder Jakobs, überlebte seine Brüder und trat später auch als dessen Nachfolger in den Familienbesitz ein. Die Verluste der Brüder wurden innerhalb der Familie nicht nur als persönliches Schicksal, sondern auch als Ausdruck ständischer Pflicht gedeutet, was sich in Grabinschriften, Testamenten und Stiftungen widerspiegelt.

Jakobs Herkunft war somit geprägt von einem Selbstverständnis, das militärisches Engagement, dynastische Verantwortung und konfessionelle Festigkeit miteinander verband. Diese Konstellation bildete den Ausgangspunkt für eine Karriere, die ihn zu einem der bedeutendsten Militärführer aus dem Hause Schulenburg im 16. Jahrhundert machen sollte.

Studienjahre und Türkenkriege

Jakob besuchte zunächst die Universität Wittenberg und setzte seine Studien in Prag und Paris fort. Er brach sie jedoch ab, um in militärische Dienste zu treten.

Jakob II. von der Schulenburg erhielt eine seiner Herkunft entsprechende umfassende Ausbildung, wie sie für junge Adlige seiner Zeit und seines Standes vorgesehen war. Nach ersten Unterweisungen im Elternhaus wurde er an die Universität Wittenberg geschickt, die unter dem Einfluss Martin Luthers und Philipp Melanchthons zum geistigen Zentrum der Reformation geworden war. Dort wurde Jakob nicht nur in klassischer Rhetorik und Philosophie, sondern auch in Theologie und Rechtswissenschaften unterrichtet – Fächer, die für eine spätere Laufbahn als Offizier, Diplomat oder Amtsträger unentbehrlich waren. Nach seiner Wittenberger Zeit setzte er seine Studien an den Universitäten Prag und Paris fort, was seine humanistische Prägung unterstreicht. In beiden Städten bewegte er sich im Umfeld der gelehrten europäischen Oberschicht, die sich zwischen Scholastik und Humanismus neu orientierte. Obgleich ihm in diesen Jahren eine akademische Karriere offen gestanden hätte, entschied sich Jakob gegen die Gelehrtenlaufbahn und trat stattdessen in den Dienst des Kaisers.

Seine militärische Laufbahn begann unter dem berühmten kaiserlichen Feldherrn Antonius de Leva, der im Auftrag Karls V. in den Türkenkriegen operierte. In diesem Zusammenhang kämpfte Jakob zunächst in Ungarn gegen die Truppen des Osmanischen Reiches, die unter Sultan Süleyman dem Prächtigen große Teile Zentraleuropas bedrohten. Während eines Gefechts wurde Jakob schwer verwundet, geriet in osmanische Gefangenschaft und wurde innerhalb von zwei Jahren mehrfach verkauft. Eine Version der Überlieferung berichtet, dass er für 400 ungarische Dukaten freigekauft wurde; eine andere Quelle nennt König Sigismund I. von Polen als seinen Retter, der ihn der brandenburgischen Kurfürstin als Geste diplomatischer Verbundenheit übergab. Diese frühe Erfahrung – Verwundung, Gefangenschaft, Erlösung – prägte Jakob nachhaltig. Sie machte ihn nicht nur in der Praxis kriegserfahren, sondern lehrte ihn auch die geopolitischen und religiösen Dimensionen der damaligen Auseinandersetzungen. Er war Zeuge der direkten Konfrontation zwischen dem Heiligen Römischen Reich und der islamisch geprägten Großmacht der Osmanen – ein Konflikt, der im 16. Jahrhundert nicht nur das Grenzland Ungarn, sondern die gesamte europäische Ordnung bedrohte.

Jakobs Vater Matthias III. von der Schulenburg hatte selbst im Osmanisch-Habsburgischen Krieg von 1542 gekämpft und war während der Belagerung von Ofen gefallen. Dieser Feldzug war Teil eines groß angelegten, aber letztlich gescheiterten Versuchs des Kaisers, die Kontrolle über Zentralungarn zurückzugewinnen. Die Niederlage festigte die osmanische Vorherrschaft in der Region für Jahrzehnte. In diesem familiären und historischen Kontext ist Jakobs eigene Rückkehr aus der osmanischen Gefangenschaft nicht nur als individuelles Überleben, sondern auch als dynastische Verpflichtung zu deuten: Der älteste überlebende Sohn trat in die Fußstapfen des gefallenen Vaters und wurde zum Träger der militärischen Tradition seiner Familie.

Mit diesen Erfahrungen kehrte Jakob in das Reich zurück – gebrochen an Leib, aber gestählt an Geist – und bereit, in den folgenden Jahrzehnten eine außergewöhnliche Karriere zu verfolgen, die ihn an die Brennpunkte der europäischen Religions- und Machtkonflikte führen sollte.

Militärkarriere im Reich

Seine militärische Laufbahn begann in den Türkenkriegen. Jakob wechselte mehrfach zwischen verschiedenen militärischen Diensten. Er diente dem Kurfürst Joachim II. von Brandenburg, nahm 1542 am Reichstag zu Speyer teil und kämpfte beim Sturm auf Ofen. In kaiserlichen Diensten wurde er 1545 zum Rittmeister ernannt. Unterstützt von seinem Verwandten Fritz VIII. von der Schulenburg beteiligte er sich an der Privatfehde des Martin von Waldenfels, in deren Verlauf der evangelische Bischof von Lübeck entführt und zeitweise in Altenhausen festgesetzt wurde, um ausstehende Soldforderungen vom König von Dänemark einzutreiben. Dies führte zur Verhaftung Jakobs durch den Kurfürsten von Sachsen, dem er Urfehde schwören musste.

Der Osmanisch-Habsburgische Krieg von 1542 war Teil der jahrzehntelangen Auseinandersetzungen zwischen dem Heiligen Römischen Reich unter Kaiser Karl V. und den Osmanen. Nachdem die Osmanen unter Süleyman dem Prächtigen 1541 Buda erobert hatten, versuchte der Kaiser, die Kontrolle über Zentralungarn zurückzugewinnen. Der Habsburger Gegenangriff, bei dem Matthias III. von der Schulenburg kämpfte, endete mit der gescheiterten Belagerung von Pest. Die Niederlage führte dazu, dass die osmanische Herrschaft in Ungarn weiter gefestigt wurde.

Im Jahr 1563 erhielten Jakob und seine Brüder Alexander und Daniel die Freiherrnwürde durch Kaiser Ferdinand I. Diese Standeserhebung war Ausdruck imperialer Anerkennung ihrer militärischen Verdienste und stellte zugleich eine soziale Aufwertung dar, die das Haus von der Schulenburg endgültig in den reichsunmittelbaren Adelsstand erhob.

Fehde, Haft und kaiserlicher Dienst

Nach seiner Rückkehr aus der osmanischen Gefangenschaft nahm Jakob II. von der Schulenburg rasch wieder Verbindung zum kaiserlichen Militär auf. Seine Erfahrung und Standesehre machten ihn zu einem gefragten Offizier in einer Zeit, in der das Heilige Römische Reich in inneren und äußeren Konflikten zerrissen war. Im Jahr 1545 wurde er zum Rittmeister in kaiserlichen Diensten ernannt – eine militärische Stellung, die ihm nicht nur Führung über ein eigenes Reiterkontingent verlieh, sondern ihn auch in den Kreis der vernetzten Kriegsunternehmer und Söldnerführer des Reiches aufsteigen ließ.

In eben jenem Jahr geriet Jakob in eine der ungewöhnlichsten Episoden seines Lebens: Er beteiligte sich – unterstützt von seinem Verwandten Fritz VIII. von der Schulenburg – an der Privatfehde des Martin von Waldenfels, eines ehemaligen Söldnerführers, der gegen den König von Dänemark rückständige Soldforderungen durchzusetzen versuchte. In deren Verlauf wurde der evangelische Bischof von Lübeck, Balthasar Rantzau, entführt, um Lösegeld zu erpressen. Jakob selbst hielt den Bischof zeitweilig in Altenhausen fest, was dem Hause von der Schulenburg nicht nur eine politische Belastung, sondern auch juristische Folgen eintrug.

Die Eskalation dieser Aktion führte zur Reichsacht gegen Waldenfels und zur Ausstellung eines Haftbefehls gegen Jakob. Im Oktober 1546 wurde er von Kurfürst Johann Friedrich von Sachsen gefangengenommen. Zur Freilassung musste Jakob dem Kurfürsten am 17. Oktober 1546 eine feierliche Urfehde schwören – ein Akt, der in der frühneuzeitlichen Strafpraxis symbolisierte, dass der Schuldige keine Rache üben würde und sich künftig loyal verhalten werde. Diese Episode war keineswegs ein Einzelfall, sondern ein Spiegel der Rechts- und Gewaltverhältnisse der Zeit. Adlige und Militärs, die zwischen Loyalitäten zu Fürstenhäusern, ihren eigenen Ansprüchen und den Schwächen des Reichsrechts agierten, bewegten sich häufig in Grauzonen zwischen Legitimität und Fehdewesen. Jakob II. war kein Gesetzloser im engeren Sinne, wohl aber Teil eines Adelsmilieus, das seine militärischen Fähigkeiten und ökonomischen Interessen mit politischer Flexibilität verband.

Die Teilnahme an der Waldenfels’schen Fehde und die damit verbundene Urfehde führten nicht zur Ächtung Jakobs im höfischen Umfeld. Im Gegenteil: Sein militärisches Talent war gefragt – insbesondere bei Fürsten, die in den Wirren des Schmalkaldischen Kriegs erfahrene Feldherren benötigten. Kurz nach seiner Freilassung trat Jakob in den Dienst Herzog Moritz von Sachsen, womit der Übergang vom kaiserlichen in den kursächsischen Dienst besiegelt war. In dieser neuen Rolle wurde er zu einem der zentralen Militärführer in den Religionskonflikten der 1540er Jahre – ein Aufstieg, der seine Reputation als zuverlässiger, aber auch durchsetzungsstarker Adliger weiter festigte.

Im Dienst Moritz’ von Sachsen

Die politische Wende, die Jakob II. von der Schulenburg nach dem Waldenfels-Zwischenfall vollzog, führte ihn ab 1547 in die Dienste von Herzog Moritz von Sachsen, einem der einflussreichsten Fürsten des Reiches. Moritz hatte sich als zunächst loyaler Vasall Kaiser Karls V. profiliert, dann jedoch eine eigenständige Politik verfolgt, die ihn zum Wortführer einer pragmatischen protestantischen Reichspolitik machte. Für Jakob bedeutete der Wechsel in kursächsische Dienste nicht nur eine Rehabilitierung seines Rufs, sondern auch eine strategische Neupositionierung im Spannungsfeld von Reformation und Reichsautorität.

Noch im selben Jahr nahm Jakob an der entscheidenden Schlacht bei Mühlberg (24. April 1547) teil, in der Moritz im Schmalkaldischen Krieg (1546–1547) mit den kaiserlichen Truppen den Schmalkaldischen Bund vernichtend schlug. Jakob kämpfte dabei auf der Siegerseite, obwohl der Sieg des Kaisers letztlich nicht den konfessionellen Frieden brachte, sondern die Spannungen nur vorläufig unterdrückte. Der politische Eigensinn Moritz’ zeigte sich bald: Nur wenige Jahre später führte der sächsische Herzog selbst die Opposition gegen den Kaiser an.

Jakob wurde inzwischen zum kursächsischen Feldmarschall erhoben – eine Auszeichnung, die ihn in die oberste militärische Führungsebene Sachsens aufrücken ließ. In dieser Funktion leitete er 1550–1551 die Belagerung von Magdeburg, jener Stadt, die sich offen gegen das Augsburger Interim stellte und zu einem Zentrum des konfessionellen Widerstands geworden war. Jakob befehligte dort Truppen, die über Monate hinweg versuchten, die militante Stadt zur Aufgabe zu zwingen. Erst unter harten Bedingungen und nach beträchtlichen Verlusten kapitulierte Magdeburg – ein Ereignis, das Jakob zugleich als erfolgreichen Befehlshaber und als Instrument harter Reichspolitik erscheinen ließ.

Sein militärisches Geschick wurde in den folgenden Jahren erneut unter Beweis gestellt: 1552 war Jakob maßgeblich an dem Feldzug gegen Kaiser Karl V. beteiligt, der mit dem Überraschungsangriff auf Innsbruck und der Flucht des Kaisers einen spektakulären Höhepunkt fand. Dieser Feldzug unter Moritz von Sachsen mündete im Passauer Vertrag, der der protestantischen Seite erstmals verbindliche rechtliche Sicherungen brachte. Jakobs Rolle in dieser Unternehmung festigte sein Renommee als Feldherr, der gleichermaßen in Schlachten wie in Belagerungen als führungstüchtig galt.

Mit dem Tod Moritz’ in der Schlacht bei Sievershausen 1553 und dem sich wandelnden politischen Kräfteverhältnis verließ Jakob die sächsischen Dienste. Sein Wechsel in den Dienst des Herzogs Heinrich II. von Braunschweig-Wolfenbüttel markiert den Übergang in die nächste Phase seiner Laufbahn – eine Phase, in der Jakob nicht nur militärisch, sondern zunehmend auch als territorialer Akteur auftrat, der versuchte, durch geschickte Besitzpolitik die ökonomische Grundlage seiner Linie zu stärken.

Braunschweiger Feldzüge und die Schlacht bei Sievershausen

Nach dem Tod seines sächsischen Dienstherrn Moritz in der Schlacht bei Sievershausen im Jahr 1553 orientierte sich Jakob II. von der Schulenburg erneut um – ein Zeichen seiner strategischen Anpassungsfähigkeit. Er trat nun in die Dienste Herzog Heinrich II. der Jüngere von Braunschweig-Wolfenbüttel.

, eines der letzten altgläubigen Fürsten im Reich, der sich mit erheblicher Zähigkeit gegen die protestantischen Kräfte behauptete. In einer Zeit wachsender Konfessionalisierung blieb der katholische Herzog dennoch auf bewährte protestantische Offiziere wie Jakob angewiesen. Diese Zusammenarbeit war Ausdruck des pragmatischen Machtkalküls beider Seiten.

In den Reihen des braunschweigischen Heeres nahm Jakob nun an einem der verlustreichsten innerdeutschen Gefechte der Reformationszeit teil: der Schlacht bei Sievershausen am 9. Juli 1553. Diese Schlacht war eine Folge der Eskalation des sogenannten Zweiten Markgrafenkriegs, in dem Markgraf Albrecht Alcibiades von Brandenburg-Kulmbach, ein berüchtigter Kriegsherr, die politischen und territorialen Ordnungen des Reiches in Frage stellte. Jakob kämpfte dort unter dem Oberbefehl von Philipp Magnus, dem Sohn Herzog Heinrichs, gegen die Truppen des Markgrafen. Die Schlacht endete mit einem militärischen Sieg der Braunschweiger und ihrer Verbündeten, forderte jedoch einen hohen Blutzoll. Kurfürst Moritz von Sachsen fiel tödlich verwundet, ebenso die Söhne Herzog Heinrichs, Philipp Magnus und Karl Viktor. Jakob selbst überlebte das Gemetzel und wurde anschließend zum Oberst-Feldmarschall im braunschweigischen Heer befördert. Die Tragweite dieser Erhebung lag weniger in einem weiteren Karriereschritt als vielmehr in der symbolischen Rolle: Jakob war nun endgültig in den Rang der militärischen Elite des Reiches aufgestiegen – und das über konfessionelle Grenzen hinweg.

Doch damit war seine Laufbahn nicht beendet. In den folgenden Jahren übernahm Jakob militärische und administrative Aufgaben im Dienst des Kaisers. Als Feldmarschall des Reiches führte er im Frühjahr 1567 die Belagerung von Gotha, wo sich der geächtete Herzog Johann Friedrich von Sachsen gemeinsam mit dem aufrührerischen Reichsritter Wilhelm von Grumbach verschanzt hatte. Die Einnahme der Stadt und die nachfolgende Hinrichtung Grumbachs markierten einen symbolischen Endpunkt des Widerstands gegen die Reichsautorität. Diese letzte Waffentat Jakobs zeugt von seinem dauerhaften Einfluss im militärisch-politischen Machtgefüge des späten 16. Jahrhunderts. Er hatte sich vom verwundeten Türkenkämpfer zum kaiserlichen Oberkommandierenden in innerdeutschen Konflikten entwickelt – ein Lebensweg, der exemplarisch für die Rollenverschiebung des Adels vom Söldnerführer hin zum militärischen Funktionsträger eines sich stabilisierenden frühmodernen Reiches steht.

Besitzpolitik, Kirchenbau und Nachfolge

Neben seinen militärischen Verdiensten verstand es Jakob II. von der Schulenburg, seinen sozialen und wirtschaftlichen Einfluss durch eine vorausschauende Besitzpolitik zu untermauern. Die Einkünfte aus seinen vielfältigen Feldzügen – ob im Dienste des Kaisers, Sachsens oder Braunschweigs – investierte er nicht in Prunk oder Hofhaltung, sondern in den gezielten Erwerb und Ausbau von Familiengütern.

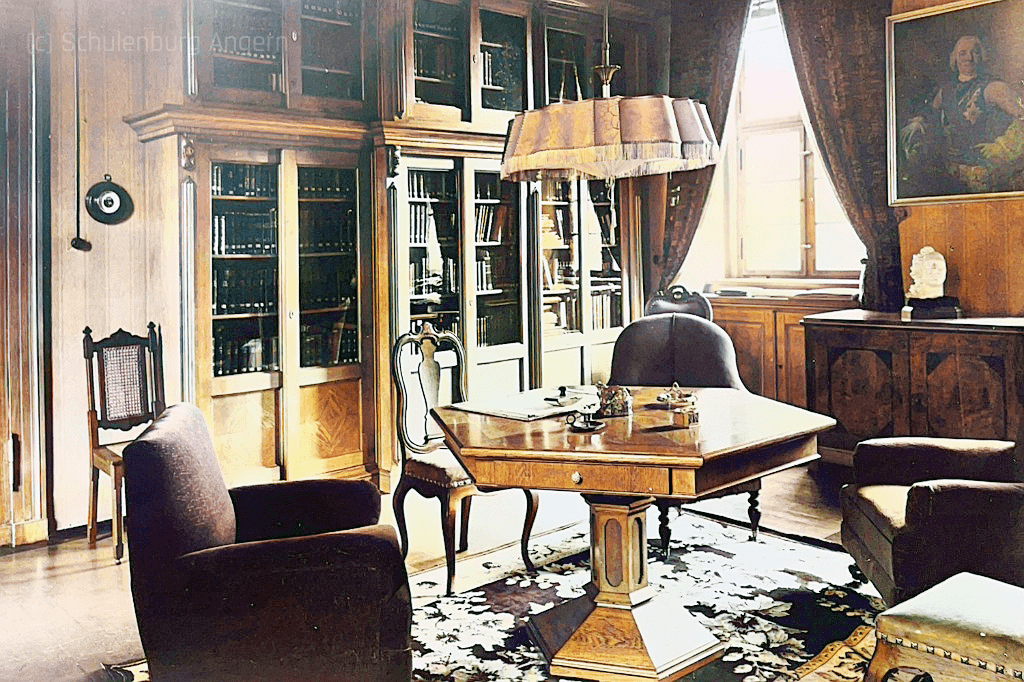

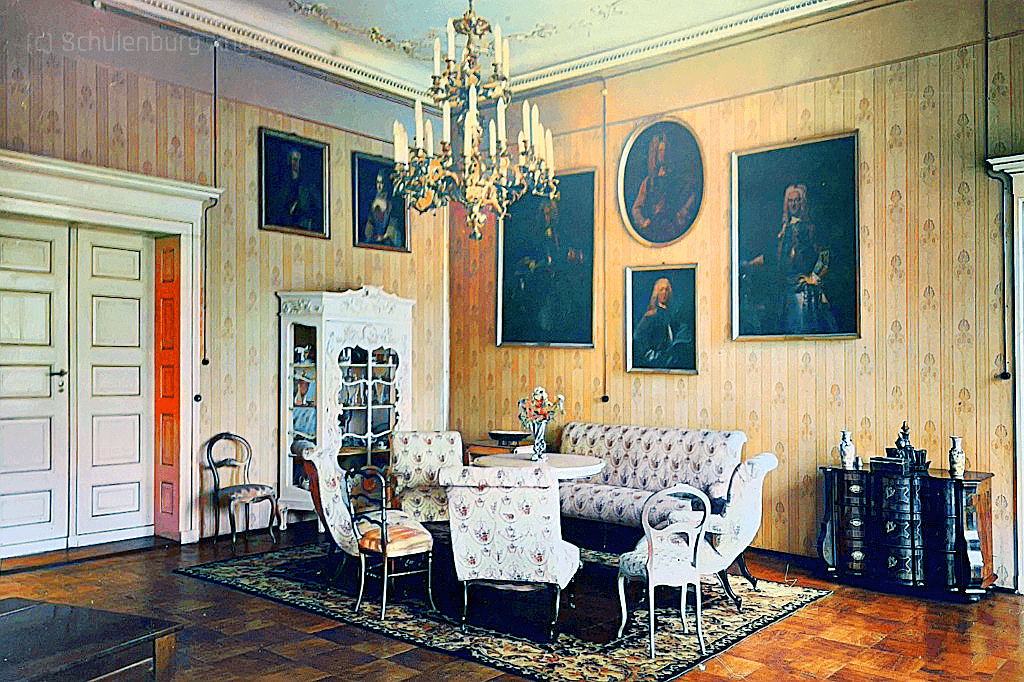

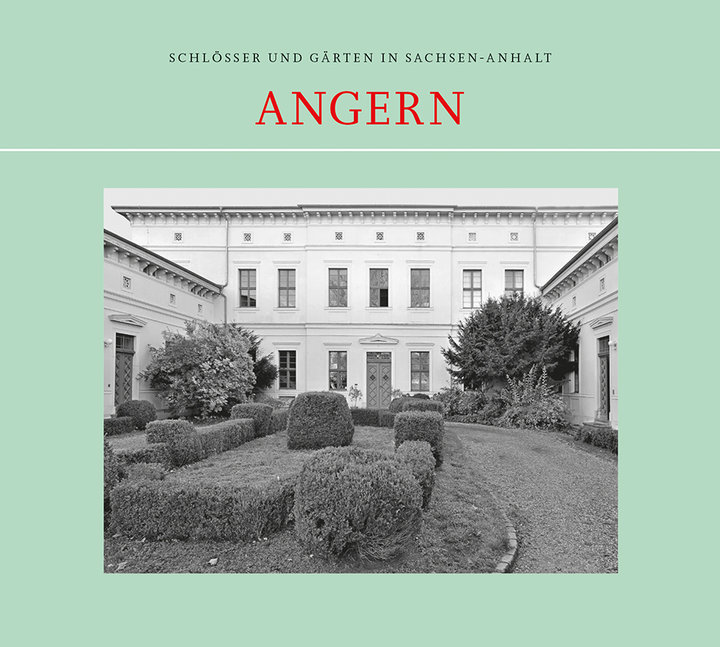

Durch seine militärische Karriere erwarb Jakob ein beträchtliches Vermögen, konnte aber keinen dauerhaften Besitz sichern. 1561 vergrößerte er den Besitz seiner Linie in Angern durch den Kauf der Hälfte des Anteils der mittleren Linie von Christoph III und erhielt das Amt Schraplau als Pfand, welches jedoch später aus finanziellen Gründen aufgegeben wurde. Zugleich erhielt er vom brandenburgischen Kurfürsten das Amt Mahlwinkel, welches strategisch zwischen seinen übrigen Besitzungen lag. Von Achaz von Veltheim kaufte er die Dörfer Hörsicht und Bülitz, die ursprünglich mansfeldische Lehen waren. Mit diesen Transaktionen schuf er die Grundlage für einen wirtschaftlich konsolidierten Gutskomplex, der Angern, Mahlwinkel und die neu erworbenen Orte verband. Kurzzeitig erhielt er auch das Unteramt Schraplau als Pfandbesitz, das ihm als Sicherheit für umfangreiche Kredite diente, die er dem Haus Mansfeld gewährt hatte. Zwar mussten seine Erben diesen Besitz 1620 aus wirtschaftlichen Gründen wieder aufgeben, doch dokumentiert der Vorgang die reichsweite Reichweite seiner ökonomischen Aktivitäten.

Jakob verstand sich nicht nur als Soldat, sondern auch als Bauherr und Förderer kirchlichen Lebens. Im Jahr 1569 ließ er in Angern eine neue Kirche errichten, da die alte Kirche offenbar den Wirren des Reformationszeitalters oder einem Brand zum Opfer gefallen war. Die neue Kirche war ein Ausdruck seiner Frömmigkeit, aber auch seines Repräsentationswillens. Sie wurde später im Dreißigjährigen Krieg bereits wieder zerstört. Der Bau wurde durch ihn vollständig finanziert, ausgestattet mit einem Ornat und liturgischen Geräten im Wert von 600 Reichstalern, dazu ließ er 500 weitere Taler verzinsen, um eine dauerhafte Pfründe für den Pfarrer sicherzustellen. Ein steinernes Wappenrelief mit folgender Inschrift erinnert bis heute an seinen Einsatz:

„JACOB VON DER SCHULLENBURGK. ROMISCHER KAY. MAIEST: OBERSTER. ERBAWER DIESER KIRCHEN. ANNO 1569. AM DAG BARTOLOMEI“

Die Nennung des 24. August, dem Tag des Heiligen Bartholomäus, dürfte sich entweder auf den Baubeginn, die Grundsteinlegung oder die Kirchweihe beziehen. In jedem Fall stellt dieser Bau eines der bleibenden Zeugnisse Jakobs dar – ein Ausdruck adliger Frömmigkeit und sozialer Verpflichtung in einer von Krieg und konfessionellem Wandel geprägten Zeit.

Letzte Jahre und Nachfolge

1575 erkrankte Jakob während des Reichstags zu Regensburg und starb 1576 in Magdeburg. Er wurde in der von ihm errichteten Kirche zu Angern beigesetzt. Damit schloss sich ein Lebenskreis, der vom Krieg zur Stiftung, vom Feldherrn zum Bauherren, vom Einzelkämpfer zum dynastischen Gestalter reichte.

Jacob heiratete 1547, am Mittwoch nach Pfingsten, Armgard von Münchhausen (1530–1579), die Tochter Georgs von Münchhausen und Annas von Kracht. Armgard wurde 1530 geboren und verstarb bereits am 16. oder 26. Mai 1549. Sie wurde im Kreuzgang des Magdeburger Doms beigesetzt. Da die Ehe mit Armgard von Münchhausen kinderlos blieb, trat gemäß der Fideikommissregelung von 1567 sein Bruder Daniel I. (1538–1594) das Erbe an. Diese Regelung sicherte die Kontinuität der Besitzverhältnisse in der männlichen Linie und stärkte den innerfamiliären Zusammenhalt.

Familiärer Kontext und dynastische Bedeutung

Jakob II. von der Schulenburg war Teil einer der verzweigtesten und zugleich einflussreichsten Adelsfamilien der Altmark. Seine Herkunft aus der jüngeren Linie des sogenannten „weißen Stammes“ prägte nicht nur seine Position, sondern auch sein Selbstverständnis als Träger militärischer, ökonomischer und politischer Verantwortung. Sein Vater, Matthias III. von der Schulenburg, hatte sich durch eine Mischung aus Kriegsteilnahme, Besitzpolitik und evangelischem Engagement einen Namen gemacht. Mit seiner ersten Frau, Margarethe von der Lühe, hatte Matthias insgesamt 20 Kinder, darunter 14 Söhne, von denen acht das Erwachsenenalter erreichten.

Jakob war der älteste überlebende Sohn dieser Verbindung – eine Rolle, die ihn zur zentralen Figur der nächsten Generation bestimmte. Seine Brüder waren gleichfalls tief in die politischen und militärischen Umbrüche ihrer Zeit verstrickt. Franz fiel in osmanischer Gefangenschaft, Philipp starb 1547 im Dienst der Protestanten, Christoph bei Minden, andere Brüder wie Moritz, Johann und Ernst verstarben früh. Der einzige Bruder, der neben Jakob in das späte 16. Jahrhundert überlebte, war Daniel I. von der Schulenburg (1538–1594) – ein Gelehrter und späterer Bauherr von Altenhausen, der die Nachfolge antrat, nachdem Jakob kinderlos geblieben war. Die Frauen der Familie fanden überwiegend ihren Platz im Heiratsnetzwerk des altmärkischen Adels. Anna, Jakobs Schwester, war 1594 noch am Leben und verheiratet mit Heinrich von Holstein auf Ankershagen in Mecklenburg. Von Elisabeth, Margarethe und Ehrengard ist ebenfalls überliefert, dass sie verheiratet wurden – ein Hinweis auf die strategische Verwendung weiblicher Familienmitglieder zur Festigung externer Allianzen.

Mit der Fideikommissregelung von 1567 hatte Jakob eine rechtliche Grundlage geschaffen, um die Besitzungen seiner Linie dauerhaft in der Familie zu halten – ein Ausdruck sowohl seines konservativen Adelsbewusstseins als auch seiner politischen Weitsicht. Da Jakob II. von der Schulenburg kinderlos starb, fiel der Besitz gemäß dieser Regelung an seinen jüngeren Bruder Daniel I. Reichsfreiherr von der Schulenburg (1538–1594), der damit die Verwaltung und das Erbe fortführte. Diese Lehensregelung bildete das rechtliche Rückgrat der Güterkonsolidierung, die das Haus Schulenburg im 17. Jahrhundert weiter aufsteigen ließ.

Jakob verkörpert innerhalb der Familie von der Schulenburg den Typus eines Übergangsakteurs: Zwischen den spätmittelalterlichen Fehdepraktiken und der frühmodernen Territorialisierung, zwischen konfessionellem Krieg und adliger Standespolitik, zwischen persönlicher Tapferkeit und institutioneller Besitzordnung. Seine Biografie verdeutlicht, wie sich ein Angehöriger des altmärkischen Adels durch Krieg, Diplomatie, Baupolitik und Rechtsgestaltung in einer Epoche tiefgreifender Transformation behaupten konnte.

Sein Leben war nicht nur geprägt vom Dienst unter Fahnen, sondern auch von der bewussten Gestaltung adliger Kontinuität: durch Besitz, durch Stiftung, durch politische Vernetzung und durch die vorsorgliche Regelung der Nachfolge. Die von ihm errichtete Kirche, seine Besitzpolitik, sein Rang in drei Heeren und die bewusst eingesetzten Fideikommissmechanismen zeigen ihn als eine der prägenden Figuren des Hauses von der Schulenburg im 16. Jahrhundert.

Die Brüder im Krieg – Familie und Verluste

Jakob II. von der Schulenburg entstammte einer kinderreichen Familie, deren Mitglieder in vielfacher Weise mit den politischen und militärischen Umbrüchen des 16. Jahrhunderts verbunden waren. Seine Eltern, Matthias III. von der Schulenburg und Margarethe von der Lühe, hatten insgesamt acht Söhne, von denen bis auf den jüngsten alle das Erwachsenenalter erreichten und militärische Laufbahnen einschlugen. Das Schicksal der Brüder war häufig von Krieg und Tod geprägt: Christoph fiel in Minden, Franz starb in osmanischer Gefangenschaft in Konstantinopel, Philipp fiel 1547 im Protestantenkrieg, während Moritz, Johann und Ernst jung verstarben. Nur Daniel I. von der Schulenburg überlebte länger und trat schließlich als Erbe in Jakobs Besitznachfolge ein. Auch der Bruder Matthias III. auf Altenhausen blieb kinderlos und starb 1574. Die einzige namentlich bekannte Schwester Anna lebte 1594 noch und war mit Heinrich von Holstein auf Ankershagen in Mecklenburg verheiratet. Weitere Schwestern – Elisabeth, Margarethe und Ehrengard – wurden ebenfalls verheiratet, über ihre Lebensläufe ist jedoch wenig überliefert. Dieses weitverzweigte Geschwisterfeld spiegelt die dynastische Verflechtung und das militärische Selbstverständnis des altmärkischen Landadels im Zeitalter von Reformation, Türkenkrieg und konfessionellen Bürgerkriegen.

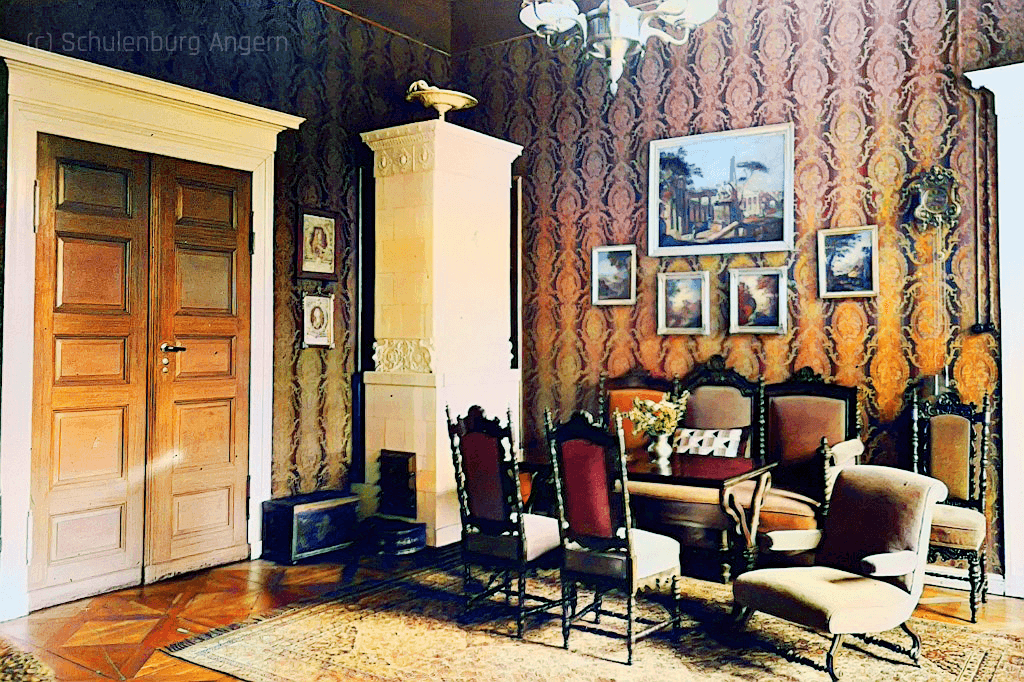

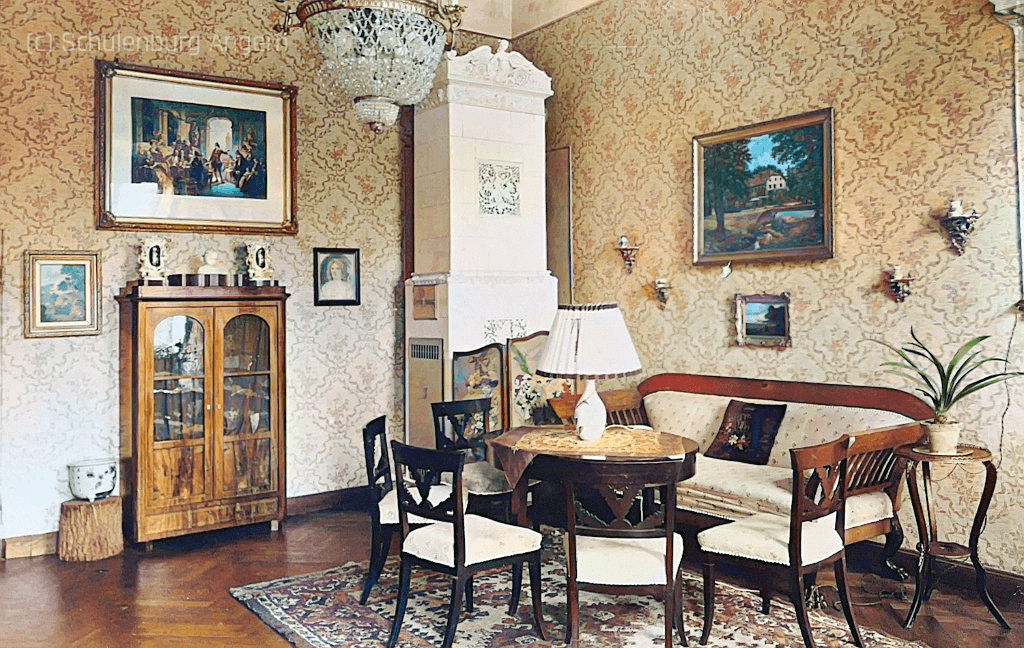

Reformation und Sozialdisziplinierung in Angern (1558–1612)

Die Auswirkungen der Reformation im altmärkischen Angern lassen sich exemplarisch an der Einführung und Durchsetzung kirchlicher und weltlicher Normen im Dorf zwischen 1558 und 1612 beobachten. Der Zeitraum markiert nicht nur den kirchenhistorischen Umbruch von der katholischen zur lutherischen Lehre, sondern auch eine gezielte gesellschaftliche Disziplinierung der ländlichen Bevölkerung durch ihre adelige Obrigkeit.

Erste zuverlässige Informationen über das religiöse und soziale Leben in Angern stammen aus der ersten lutherischen Kirchenvisitation von 1562 bis 1564, bei der 56 Familien im Ort Angern gezählt wurden. Diese amtliche Erhebung fällt in die Zeit kurz nach der offiziellen Einführung der Reformation im Herzogtum Magdeburg (1541) und dokumentiert die beginnende protestantische Verwaltungs- und Bildungsordnung auf dem Land .

Ein zentrales Instrument dieser neuen Ordnung war die von Oberst Jakob von der Schulenburg zwischen 1566 und 1569 errichtete Dorfkirche, die nicht nur als Ort religiöser Unterweisung diente, sondern auch als Mittel sozialer Kontrolle. Schulenburg ließ 1572 eine Kirchen- und Gerichtsordnung erlassen, die für alle Dörfer seiner Herrschaft galt. Sie steht exemplarisch für die protestantische Sozialdisziplinierung im Sinne einer frühneuzeitlichen „Mikrophysik der Macht“, wie sie auch in anderen brandenburgisch-preußischen Territorien beobachtbar ist.

Die Verordnung enthält detaillierte Vorschriften zur Sonntagsheiligung, Kirchendisziplin, Eheschließung, Taufe, wirtschaftlichem Verhalten und Brandverhütung. So wurden z. B. Gottesdienstversäumnisse mit Geldstrafen geahndet, das Reden auf dem Kirchhof als „Waschmarkt“ verboten, das Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gestaffelt nach sozialem Status bestraft und der Ausschank von Bier während der Predigt unter hohe Strafandrohung gestellt. Selbst das Verhalten der Dorfbewohner auf dem Weg zur Kirche wurde geregelt. Auffällig ist, dass nicht körperliche Strafen im Zentrum stehen, sondern Geldbußen und sozialer Ausschluss – die schärfste vorgesehene Strafe war der Ausschluss aus der Gemeinde. Hinter diesen Regelungen stand der Wunsch, eine „ordentliche“ protestantische Lebensführung durchzusetzen. Die Untertanen sollten – so heißt es in der Präambel – zur Frömmigkeit ermahnt werden, da „viele Christen in ein wüstes, unartiges, viehisches Leben geraten sind“. Dies verweist auf eine zugleich moralisch wie politisch verstandene Aufgabe der Gutsherrschaft, das Verhalten ihrer Bevölkerung umfassend zu regeln. Die Kirchenordnung war damit nicht nur religiöses Dokument, sondern ein Herrschaftsinstrument zur Verhaltensnormierung im ländlichen Raum.

Die Erneuerung der Ordnung im Jahr 1612 belegt ihre langfristige Geltung und zeigt, dass diese Regelwerke keineswegs bloße Absichtserklärungen waren. In der überarbeiteten Fassung wurden für viele Vergehen präzise Geldstrafen, teils auch Arrest oder Halseisen, festgelegt. Prügelstrafen, wie sie in anderen Regionen (z. B. Mecklenburg) bis ins 19. Jahrhundert üblich waren, finden sich hier jedoch nicht – was auf eine stärker formal-rechtlich ausgeprägte Adelskultur im Umfeld Angerns schließen lässt.

Zusammenfassend lässt sich festhalten: Zwischen 1558 und 1612 wurde im Dorf Angern ein umfassendes System sozialer Normierung etabliert, das den Anforderungen der lutherischen Orthodoxie ebenso entsprach wie den Interessen einer durchsetzungsstarken Gutsherrschaft. Die Verbindung von kirchlicher Lehre und obrigkeitlicher Strafgewalt bildet ein typisches Beispiel für die Reformation als Herrschaftsprojekt im ländlichen Raum.

Fazit

Jakob II. von der Schulenburg war eine exemplarische Figur des altmärkischen Adels im 16. Jahrhundert – kriegserprobt, kaisertreu und dynastisch weitsichtig. Als kaiserlicher Obrist, kursächsischer Feldmarschall und braunschweigischer General verkörperte er den Typus des „Söldneradels“, der in den politischen Umbrüchen seiner Zeit nicht nur militärisch, sondern auch strategisch agierte. Seine Dienste in den Türkenkriegen, im Schmalkaldischen Krieg und bei innerdeutschen Machtkonflikten machten ihn zu einem prägenden Akteur auf dem europäischen Kriegsschauplatz der Reformationszeit.

Zugleich war Jakob ein Bauherr und Stifter, dessen Engagement in Angern – insbesondere der Kirchenbau von 1569 – bis heute sichtbar geblieben ist. Durch kluge Erwerbspolitik und die Verankerung von Gütern wie Mahlwinkel, Bülitz und Hörsicht bereitete er die territoriale Konsolidierung seiner Linie vor. Obwohl seine Ehe kinderlos blieb, sorgte die Fideikommissregelung von 1567 für eine stabile Erbfolge, die seinem Bruder Daniel I. und der gesamten Familie zugutekam.

In der Geschichte des Hauses von der Schulenburg markiert Jakob II. eine Übergangsfigur: vom feudalen Kriegsadel zur landbesitzenden Standesherrschaft. Er verband militärisches Prestige mit struktureller Vorsorge – und setzte damit Maßstäbe, auf denen spätere Generationen aufbauen konnten. Seine Biografie ist ein eindrucksvolles Zeugnis für die Wechselwirkung von Krieg, Adel, Besitz und Glaubenspolitik in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts.

Fortsetzung

Die Linie wird fortgesetzt durch Jakobs jüngeren Bruder Daniel I. Reichsfreiherr von der Schulenburg (1538–1594).

Quelle

- Graf von der Schulenburg, Dietrich Werner / Wätjen, Hans: Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg (1237–1983), Wolfsburg: Selbstverlag, 1984 – eine umfassende Familiengeschichte mit detaillierten genealogischen, historischen und besitzgeschichtlichen Darstellungen, insbesondere zur Teilung des weißen Stammes und zur Rolle Busso I. von der Schulenburg.

- Lühe, Wilhelm: Angern und Wenddorf. Selbstverlag, 1906.

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 444 (Familiensachen)

- Gutsarchiv Angern, Rep. H 114 Gerichtsbuch 1611–1612

- Weitere Informationen: Jacob II. bei Wikipedia