Begründer der jüngeren Linie des weißen Stammes – Landeshauptmann der Altmark. Matthias I von der Schulenburg (geb. spätestens 1405 – † zwischen Februar und November 1477) war der jüngste Sohn des Ritters Fritz I von der Schulenburg (Nr. 56).

Matthias wird erstmals am 5. März 1424 in einer Urkunde des Erzbischofs von Magdeburg erwähnt, in der ein Vertrag zwischen dem Kloster Neuwerk bei Halle und der Familie von Trotha dokumentiert ist. Er trat dort als Zeuge auf – ein Hinweis auf seine bereits erreichte Mündigkeit, die sein Geburtsjahr spätestens um 1405 ansetzt.

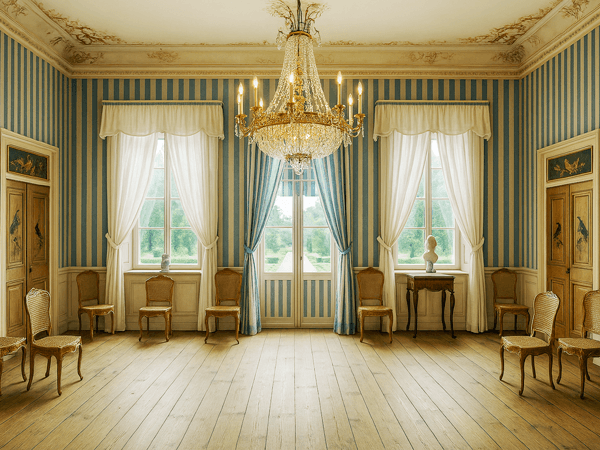

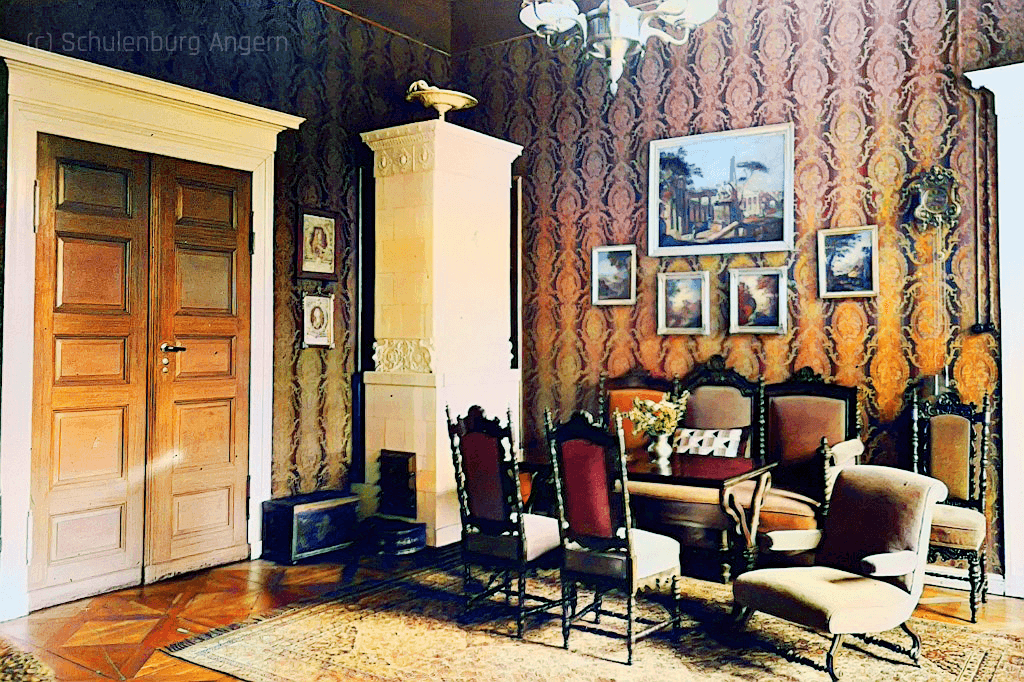

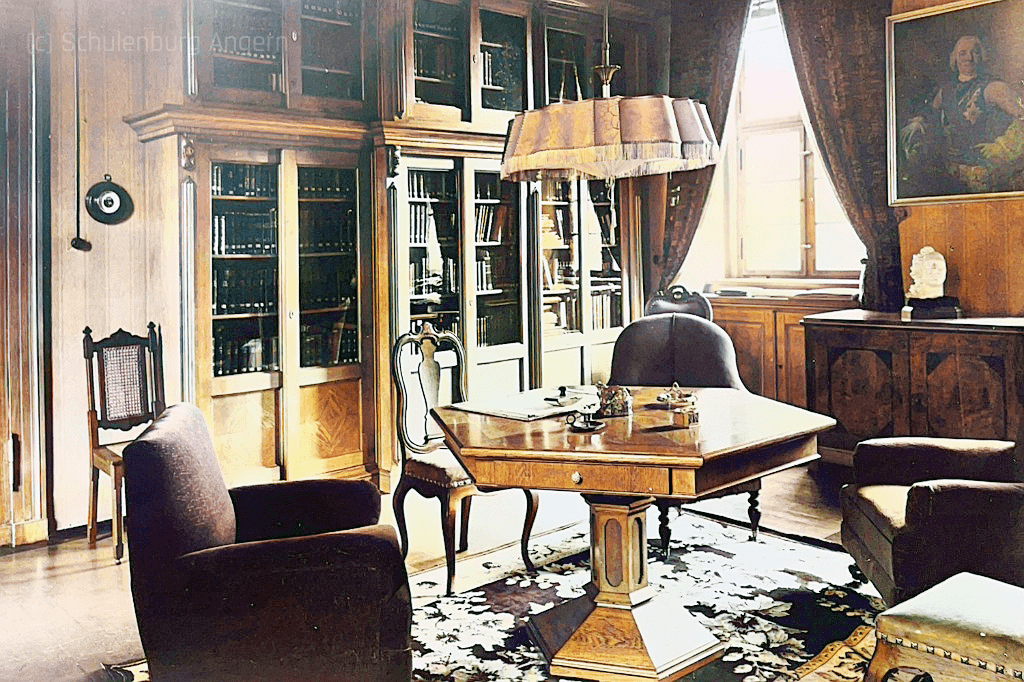

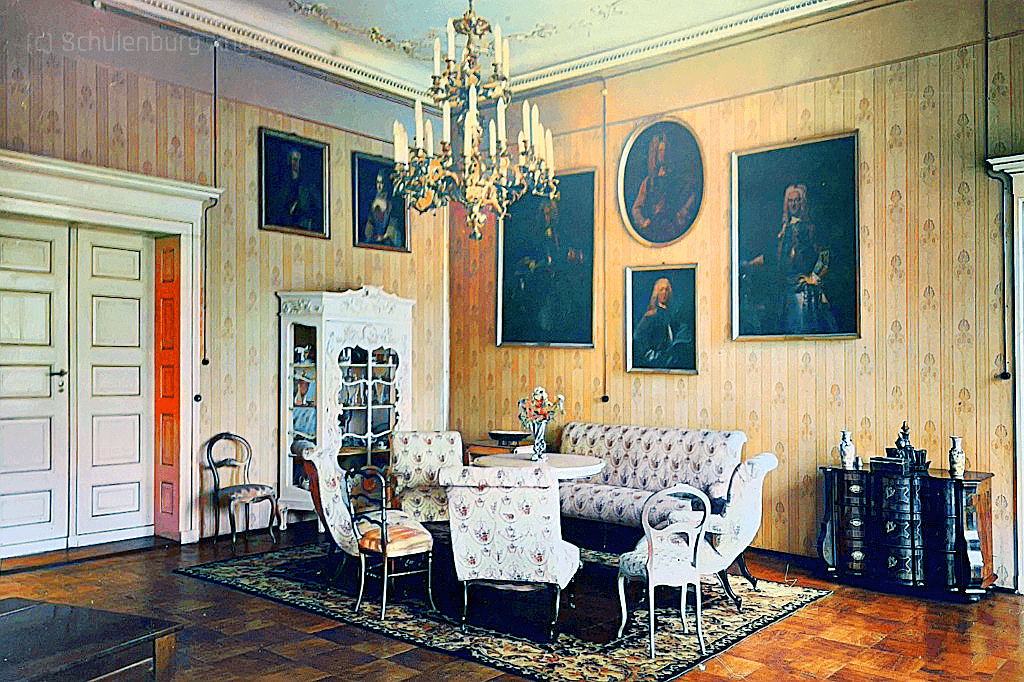

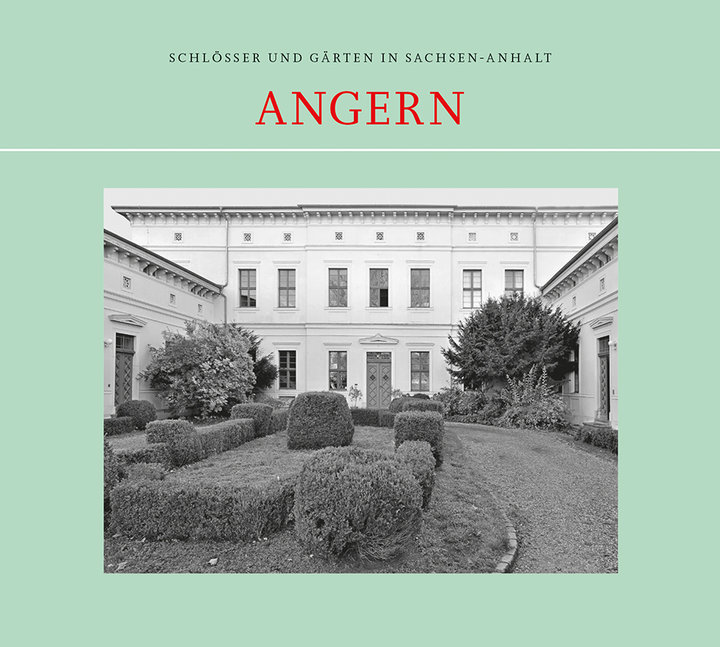

Matthias I wurde im Jahr 1448 gemeinsam mit seinen Brüdern Busso I und Bernhard durch einen Lehnbrief von Erzbischof Friedrich von Magdeburg zu einem rechten männlichen Lehen mit der Herrschaft Angern belehnt und begründete den jüngeren Zweig, der den Burghof in Angern besaß. Er war ein bedeutender kurbrandenburgischer Rat, Landeshauptmann der Altmark, Ritter und Herr auf Beetzendorf sowie Pfandinhaber von Altenhausen.

Politische Laufbahn und landesherrliche Dienste

Matthias I. lebte in einer Zeit des politischen Umbruchs. Die Mark Brandenburg wurde unter den Hohenzollern konsolidiert, und der Einfluss der alten Adelsfamilien war einem ständigen Wandel unterworfen. Während des 15. Jahrhunderts musste sich die Familie Schulenburg gegen andere Adelsgeschlechter wie die Bismarcks und die Alvenslebens behaupten.

Matthias I machte im Verlauf seiner Karriere eine beachtliche Laufbahn in den brandenburgischen Diensten. Die Quellen berichten von seiner Mitwirkung an „mannigfachen Staatsgeschäften“, was auf eine vielseitige diplomatische und administrative Tätigkeit schließen lässt. Seine Aufnahme in den Schwanenorden im Jahr 1443 gemeinsam mit seinen Brüdern unterstreicht seinen gesellschaftlichen Rang und seine Einbindung in die ritterlich-höfische Elite des mitteldeutschen Adels. Ein besonderer Höhepunkt seines politischen Wirkens war die Ernennung zum Landeshauptmann der Altmark im Jahr 1464. In diesem höchsten Verwaltungsamt der Region folgte er auf Arnd von Lüderitz und bekleidete die Position bis zum Jahr 1470. In dieser Rolle hatte er maßgeblichen Einfluss auf die landespolitische Ordnung in einer Zeit zunehmender landesherrlicher Konsolidierung unter den Askaniern und frühen Hohenzollern. Sein Nachfolger wurde 1471 Busso von Alvensleben – eine bedeutende Adelsfamilie, mit der die Schulenburgs vielfach verbunden waren.

Erwerb und Sicherung von Familienbesitz: Altenhausen

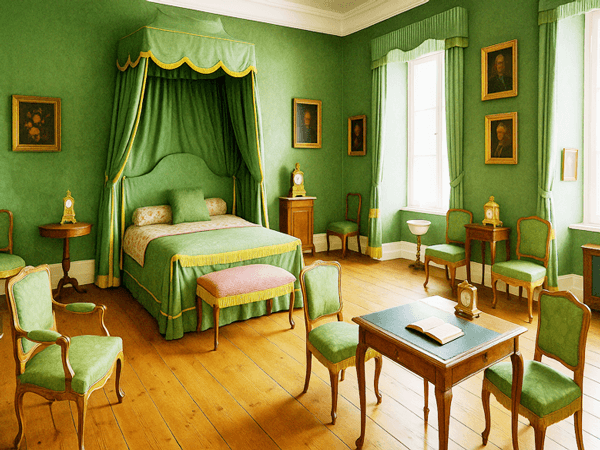

Eine entscheidende Wendung im Leben von Matthias I bildete der Erwerb von Schloss Altenhausen, der am 1. Mai 1475 dokumentiert ist. Zusammen mit seinem Sohn Bernhard XI erhielt er von Erzbischof Johann von Magdeburg die Erlaubnis, die Anlage von Ortgies Klenke und dessen Ehefrau Jutta einzulösen. Altenhausen wurde damit zum neuen Stammsitz der jüngeren Linie des weißen Stammes, deren Begründer Matthias war.

Dieser Besitzwechsel war nicht nur wirtschaftlich bedeutsam, sondern auch rechtlich komplex. Die Schulenburgs verzichteten im Gegenzug auf die Rückzahlung der Pfandsumme und erhielten das Schloss als erbliches Lehen. Die Transaktion war eingebettet in ein System spätmittelalterlicher Pfandverträge, wie sie in der altmärkischen Adelsgesellschaft üblich waren. Zusammen mit Altenhausen wurde den Schulenburgs auch die Mark Schricke zugewiesen. Die Dörfer Groß Santersleben und Gersleben hingegen mussten dem Erzstift zurückgegeben werden – was auf einen territorialen Interessensausgleich hindeutet.

Letzte Jahre und Tod

Matthias I tritt noch einmal am 5. Februar 1477 als Käufer eines Achtels von Beetzendorf auf, was zeigt, dass er bis zuletzt in Besitz- und Erwerbsvorgänge eingebunden war. Doch bereits am 3. November 1477 wird er in einem Lehnrevers seiner Vettern aus dem weißen Stamm als verstorben bezeichnet. Daraus ergibt sich der Zeitraum seines Todes zwischen Februar und November 1477.

Ehe und Nachkommenschaft

Matthias war mit Anna von Alvensleben (†1481) verheiratet, die Tochter von Ludolf II. von Alvensleben auf Calbe (†1437) – eine Verbindung, die zwei bedeutende Adelsgeschlechter der Altmark miteinander verband. Aus der Ehe gingen zwölf Kinder hervor, darunter nachweislich drei Söhne: Bernhard XI. von der Schulenburg (erwähnt 1475, †1500) (Nr. 113), der in die Fußstapfen seines Vaters trat und die Besitzungen der Familie weiterführte, Busso III (Nr. 114) und Hans V (Nr. 115), außerdem Sophia von der Schulenburg. Die drei Brüder wurden im Jahr 1485 von Erzbischof Ernst mit Schloss Altenhausen als erbliches Lehen belehnt – ein bedeutsamer Schritt, der die Besitzansprüche der Familie dauerhaft festigte. Ob Matthias darüber hinaus zwei weitere Söhne geistlichen Standes hatte, ist ungewiss; entsprechende Hinweise sind in den Quellen nicht eindeutig.

Bedeutung und Nachwirkung

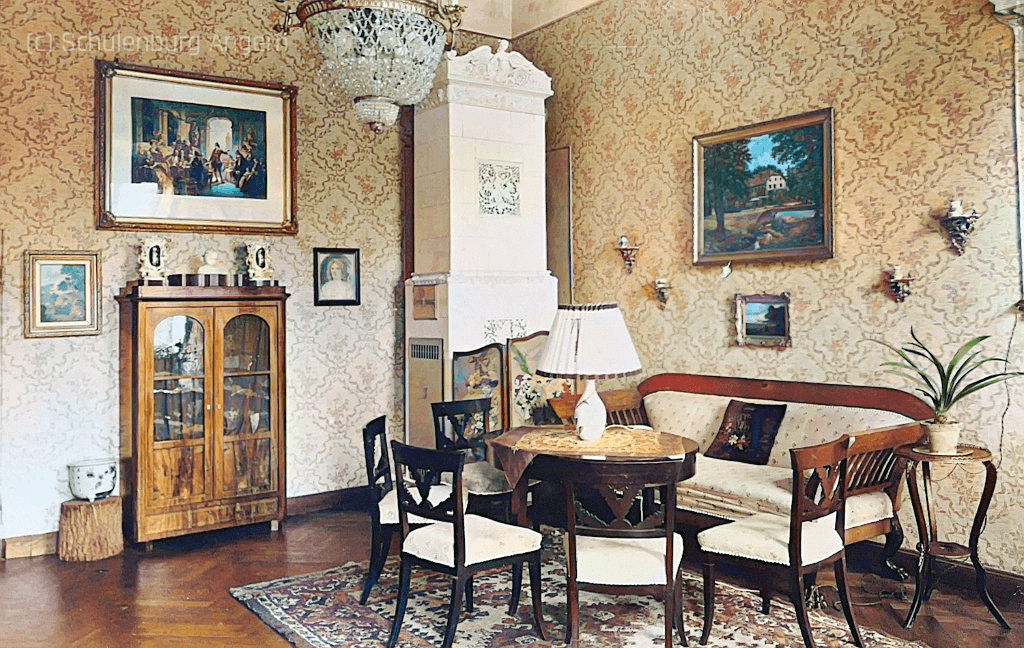

Matthias I war eine Schlüsselfigur in der Geschichte des Hauses von der Schulenburg. Er verband den Typus des landesherrlich orientierten Adligen – eingebunden in brandenburgische Ämter und ritterliche Netzwerke – mit dem des territorial verankerten Grundherrn, der durch kluge Erwerbspolitik eine neue Familienlinie etablierte. Der Erwerb von Altenhausen, verbunden mit dem Verzicht auf Rückzahlung der Pfandsumme, war nicht nur ein wirtschaftlicher Akt, sondern ein strategisches Fundament für den Aufbau einer eigenständigen Adelslinie mit langfristiger Stabilität.

Mit ihm beginnt die konsolidierte Geschichte des Astes Altenhausen, der über Jahrhunderte hinweg im Familienbesitz blieb und politische, militärische und kulturelle Relevanz entfaltete. Matthias I steht damit exemplarisch für die spätmittelalterliche Entwicklung vom Dienstadel zum landbesitzenden Territorialadel – eine Transformation, die in der Altmark besonders plastisch zu beobachten ist.

Fortführung

Matthias I Sohn Bernhard XI. von der Schulenburg (erwähnt 1475, †1500) führt die Linie fort.

Quelle

- Graf von der Schulenburg, Dietrich Werner / Wätjen, Hans: Geschichte des Geschlechts von der Schulenburg (1237–1983), Wolfsburg: Selbstverlag, 1984 – eine umfassende Familiengeschichte mit detaillierten genealogischen, historischen und besitzgeschichtlichen Darstellungen, insbesondere zur Teilung des weißen Stammes und zur Rolle Busso I. von der Schulenburg.