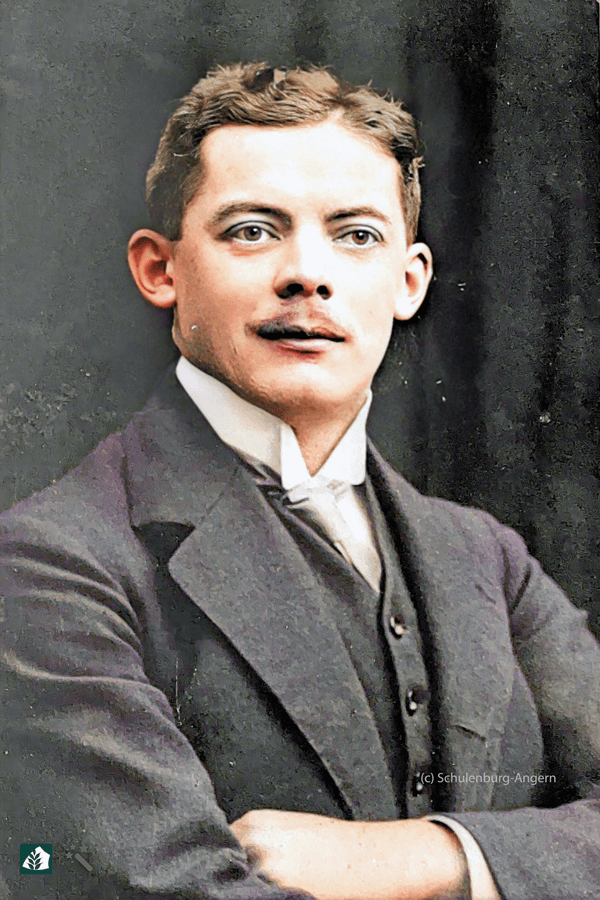

Sigurd Wilhelm Graf von der Schulenburg (* 1882; † 1956), Sohn des Friedrich Wilhelm Christoph Daniel (1843-1921) war der fünfte und letzte Fideikommissherr auf Angern. Bei seiner Taufe am 5. November 1882 übernahm Kaiser Wilhelm I. eine Patenstelle, wie auch bei seinem Vater, Großvater und Urgroßvater die damals regierenden preußischen Könige Taufpaten gewesen waren.

Ausbildung und Karriere

Seit Ostern 1896 besuchte er das Gymnasium zu Goslar und studierte ab 1904 Jura an der Universität Göttingen, wo er beim Corps Saxonia aktiv war. 1908 wurde er Regierungs-Referendar und 1914 Regierungs-Assessor.

Seit 1909 war er Leutnant der Reserve und wurde bei Kriegsausbruch 1914 dem Reserve-Feldartillerieregiment 6 zugeteilt. Er nahm an der Belagerung von Antwerpen und Kämpfen in Flandern teil. 1915 erhielt er das Eiserne Kreuz II. Klasse und kam 1916 als Adjutant des Kommandeurs der Munitionskolonnen und Trains des III. Reservekorps an die Ostfront, wo er 1917 eine Munitionskolonne führte. Nach dem 1. Weltkrieg wurde er dem Landratsamt in Tarnowitz in Oberschlesien zugeteilt. Für seine Verdienste bei der Volksabstimmung (20. März 1921) erhielt er den Schlesischen Adler für Zivildienste.

Nach dem Tod seines Vaters trat er am 28. Juni 1921 aus dem Staatsdienst aus, um das Gut Angern mit dem Vorwerk Ellersell zu bewirtschaften. Zu diesem Zeitpunkt war das Fideikommissrecht bereits unter Reichsrecht aufgehoben, das Gut bestand jedoch als Großgrundbesitz weiter. 1913 und 1929 umfasste der Besitz 1663 Hektar, darunter 870 Hektar Gutsforst und landwirtschaftlich verpachtete Flächen. Der Allodialbesitz des Vorwerks Ellersell betrug 140 bis 161 Hektar. Der Besitz blieb bis 1946 in dieser Größe erhalten. Am 1. Januar 1939 wurde das Fideikommiss gemäß Reichsrecht aufgelöst. In den 1920er und 1930er Jahren widmete sich Sigurd der Modernisierung des Betriebs und der Bewahrung des kulturellen Erbes der Familie. Während des Zweiten Weltkriegs blieb er auf dem Gut, engagierte sich aber nicht politisch im Sinne des NS-Regimes.

Während des Krieges diente das Herrenhaus als Lazarett und später als Unterkunft für Evakuierte. Schulenburg schrieb am 21. Mai 1945 in seinem Tagebuch (Gutsarchiv Angern) über die Veränderungen:

„Das Haus ist belegt mit Evakuierten, das Inventar durcheinander, vieles zerstört.“

Nachkriegszeit

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Sigurd Wilhelm zunächst in ein Internierungslager eingewiesen und am 12. Mai 1945 als unbelastet entlassen.

Zitat (Tagebuch, 22. Mai 1945): „[…] ein neuer Lebensabschnitt, der […] der Beginn einer Erneuerung […] in Deutschland sein wird."

„Diese Heimkehr war eine der schönsten Stunden meines Lebens."

Sein tiefer Glaube half ihm, die Herausforderungen der Nachkriegszeit zu bewältigen. Am 8. Juli 1945 schrieb er:

„Wann wird dieses Volk zu Gott und damit dem einzigen Heil zurückfinden, das es für das zerschlagene und gedemütigte deutsche Volk geben kann!“

Sigurd Graf von der Schulenburg und die Bodenreform 1945: Sigurd von der Schulenburg beschreibt in seinem Tagebuch die sowjetische Besatzung und die Bodenreform als tiefen Bruch mit der bisherigen Ordnung. Geprägt von Angst vor Gewalt und Enteignung, erwartete er Plünderungen und Deportationen. Die erste Begegnung mit sowjetischen Soldaten verlief zwar überraschend ruhig, doch bald überwogen Erfahrungen von Willkür, Eigentumsverlust und Unsicherheit. Die entschädigungslose Enteignung seines Guts im Zuge der Bodenreform deutete er als ideologisch motivierten Umsturz. Zugleich suchte er Halt in einer religiös-moralischen Deutung: Die sowjetische Herrschaft erschien ihm als göttliche Strafe für das nationalsozialistische Unrecht. Sein Tagebuch offenbart das Ringen eines alten Adelsvertreters mit dem radikalen Umbruch von 1945. Die sowjetische Besatzungsmacht führte im September 1945 eine Bodenreform durch, bei der der gesamte Grundbesitz entschädigungslos enteignet wurde. Es kam – die Ausweisung im Zuge der Bodenreform vom 29.12.1945. Sigurds letzter Tagebucheintrag endet mit dem Satz:

„Heute, am 4. Januar 1946, verlassen wir Angern“.

Dies beendete 13 Generationen und 498 Jahre der Schulenburg-Familie in Angern. Die Familie fand zunächst Unterkunft bei Freunden in Braunschweig und im Lippischen, bis sie 1946 in Lemgo und 1951 in Alfeld a. d. Leine eine eigene Wohnung beziehen konnte. Dort starb er 1956. Sein Tagebuch in der Fremde endet am 30. Juli 1950 mit den Worten

"Hier in Lemgo gehen die Tage ziemlich gleichförmig dahin."

Familie

1921 heiratete er Paula, geb. Kreplin, Tochter des Marinebeamten Wilhelm Kreplin und Emma, geborene Böhmer. Sie folgte ihrem Mann 1970 im Tod. Das Ehepaar ruht mit ihrer Tochter Sigrid in Rheden bei Elze.

Sigrid von der Schulenburg (* 1922): Sigrid wurde in Angern geboren und war die ältere der beiden Töchter. Im Jahr 1945 lebt sie im Elternhaus in Angern und ist regelmäßig in den Alltag eingebunden. Sie wird im Tagebuch mehrfach erwähnt, unter anderem im Zusammenhang mit Haushaltsaufgaben, Gottesdienstbesuchen, Gartenarbeiten und der Begleitung des Vaters bei Bahnfahrten. Am 27. Juli 1945 fährt sie mit ihrem Vater und ihrer Schwester Irmintraut nach Magdeburg. Dort besucht die Familie unter anderem den Zahnarzt und ehemalige Geschäftskontakte. Am 3. August wird eine Situation geschildert, in der russische Soldaten Sigrid und Irmintraut einladen, allein in ein leeres Abteil zu steigen, was diese jedoch ablehnen. Dies verweist auf das durchgängig angespannte Sicherheitsgefühl der Familie in der sowjetischen Besatzungszone. In den Sommermonaten 1945 beteiligt sich Sigrid unter anderem an der Ernte von Johannisbeeren, an Leseabenden und Familienrunden im Garten. Aus einem späteren Eintrag (Juli 1950) geht hervor, dass Sigrid 1950 in einem Krankenhaus in Düsseldorf liegt, nachdem sie im Februar des Jahres mit vollständiger Lähmung der Beine eingeliefert worden war. Eine Regeneration setzt zwar langsam ein, das sogenannte „Tiefengefühl“ ist jedoch weiterhin gestört, was ihre Gehfähigkeit einschränkt. Die Ursache der Erkrankung bleibt ungenannt, deutet jedoch auf eine neurologische oder entzündliche Grunderkrankung hin.

Irmintraut Paula Friederike von der Schulenburg (* 22. Mai 1927 in Magdeburg; † 25. Mai 2015 in Hamburg) ist die jüngere Tochter und nimmt im Tagebuch von 1945 eine besonders aktive Rolle ein. Sie ist eng in die tägliche Organisation eingebunden und übernimmt Verantwortung im Haushalt, im Garten sowie bei seelsorglich-kulturellen Aktivitäten. Im Unterschied zu Sigrid ist sie oft als Begleiterin ihres Vaters bei kirchlichen und offiziellen Wegen erwähnt. Sie besucht regelmäßig die Kirche mit ihrem Vater, unter anderem am 8. Juli und am 19. August. Bei der Ernte des Spalierweins am Haus – die im Jahr 1945 besonders reich ausfällt – hilft Irmintraut tatkräftig mit. Der Vater beschreibt die Lese in ungewöhnlich poetischer Sprache, was den Stolz auf die familiäre Zusammenarbeit unterstreicht. Gemeinsam mit ihrer Schwester nimmt Irmintraut an Leseabenden, Gesprächen mit Gästen und Arbeitsaufgaben im Garten teil. Ihr wird ein ausgeprägter Familiensinn und ein praktischer, hilfsbereiter Charakter zugeschrieben. Irmintraut Paula Friederike heiratete am 25. August 1950 Seband von Rheden (* 22. Januar 1928 in Rheden; † 1. Juni 2018 in Hamburg). Der Ehe entstammen die beiden Söhne Ludolf und Henning sowie die drei Töchter Adelheid, Sophie und Friederike. Nach dem Tod ihres Vaters liest Irmintraut ihrem Ehemann Seband die Tagebuchaufzeichnungen in Sütterlin-Schrift vor, während dieser sie in lateinischer Schrift niederschreibt. Ohne diese Mitwirkung wäre die heutige Textfassung nicht zugänglich.

Kuno Wilhelm Christoph Daniel (* 1923 in Magdeburg; † 18. Juli 1987 in Frankfurt am Main) wurde Jurist und trat in den Staatsdienst ein, wo er bis zum Regierungsdirektor aufstieg. Er lebte mit seiner Familie in Karben-Petterweil (Hessen), das die Familie 1971 zu ihrem Wohnsitz machte. Sein Sohn Alexander führt das Rittergut Angern bis heute fort.

Literarische Welt Sigurd von der Schulenburgs – eine thematische Einordnung

Sigurd Wilhelm war ein passionierter Schriftsteller und verfasste Dramen sowie zahlreiche lyrische Gedichte. Sigurds Stil ist geprägt von einer gebildeten, reflektierten und moralisch geprägten Sprache, die zwischen theologischer Tiefe, aristokratischem Selbstverständnis, persönlicher Verletzlichkeit und nüchterner Beobachtung wechselt. Seine Sprache ist Ausdruck eines Kulturmenschen, der in einer untergehenden Welt Haltung zu wahren sucht. In seinem "Kriegstagebuch" (Gutsarchiv Angern), in dem sich religiöse Deutung, konservative Weltanschauung und persönliche Not zu einem dichten Zeugnis der Zeit verdichten, reflektierte er über die Wirren des Krieges und die Bedeutung des Glaubens: „Mit Gott vorwärts und aufwärts – und sei es auch aus dem tiefsten Abgrund der Not…“ (21. Mai 1945). In der Zeit des Nationalsozialismus wandte er sich als Mitglied der Bekennenden Kirche in Denkschriften gegen die antikirchliche Politik und Jugenderziehung der Partei.

Die Lektüre- und Schreibgewohnheiten Sigurd von der Schulenburgs in seinem Tagebuch aus dem Jahr 1945 zeigen eindrücklich, wie sehr Literatur für ihn mehr war als Zeitvertreib. Sie war geistiger Halt, kulturelle Selbstvergewisserung und Ausdruck eines inneren Widerstands gegen den moralischen und politischen Verfall der Zeit. Seine Leseliste lässt sich in mehrere bedeutungstragende Gruppen einteilen:

Klassische Literatur als moralisches und ästhetisches Fundament

Im Zentrum seines literarischen Kosmos steht Johann Wolfgang von Goethe. Schulenburg liest nicht nur bekannte Werke wie Clavigo, sondern auch kleinere satirische Stücke wie Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern oder Der Triumph der Empfindsamkeit. In ihnen findet er nicht nur sprachliche Meisterschaft, sondern auch eine geistige Orientierung, die ihm hilft, Ordnung im Chaos zu bewahren. Goethes Werke verkörpern für ihn eine Welt der Maßstäbe, der Verantwortung und der inneren Form – Werte, die er als verloren ansieht.

„Abends ‘Der Triumph der Empfindsamkeit’ dann bei Schwarzes.“ (25. August 1945 - Schwarzes waren im Schloss untergebrachte Flüchtlinge „‘Triumph der Empfindsamkeit’ ausgelesen. Zu bewundern ist, wie ein so hoher Geist auch in Trivialitäten die in ihrer Übertreibung witzig wirken, Meister ist.“ (27. August 1945)

Auch antike Werke wie Homers Ilias nimmt er zur Hand. Sie dienen ihm als Bindeglied zur abendländischen Kulturtradition, als Erinnerung an eine heroische Welt, in der Tugend, Opferbereitschaft und göttliche Ordnung ein sinnstiftendes Ganzes bildeten.

„In der Ilias gelesen.“ (7. Juli 1945)

Christliche und religiöse Texte als täglicher Rückhalt

Die Bibel ist täglicher Begleiter, ihre Lektüre festes Ritual. Für Schulenburg ist der christliche Glaube nicht nur persönlich bedeutungsvoll, sondern auch untrennbar mit Kultur, Bildung und gesellschaftlicher Ordnung verbunden. Der Verlust der religiösen Bindung im Volk erscheint ihm als zentrales Merkmal des geistigen Verfalls Deutschlands nach 1945.

„Keine Kirche. Länger geschlafen. […] Bibellektüre, Englisch.“ (26. August 1945) „Wann wird dieses Volk zu Gott und damit dem einzigen Heil zurückfinden, das es für das zerschlagene und gedemütigte deutsche Volk geben kann!“ (8. Juli 1945)

„Die Kirche ist ‘entsetzlich leer’.“ (19. August 1945)

National-konservative Geschichtsschreibung und Philosophie

Neben der klassischen Bildungsliteratur liest Schulenburg Autoren wie Friedrich Hebbel, Heinrich von Treitschke und Houston Stewart Chamberlain. Letztere repräsentieren eine nationalistische bis völkisch-konservative Denkweise, die Sigurds eigene politische Haltung widerspiegelt: stark preußisch geprägt, skeptisch gegenüber Liberalismus und Aufklärung, tief verankert in einem aristokratischen Pflichtverständnis.

„Hebbel […] zu verstandesmäßig für einen Dichter, aber dramatisch gewaltig.“

Auch kleinere historische Schriften – etwa über Fredersdorf, den Kammerdiener Friedrichs des Großen – finden seine Aufmerksamkeit.

„Las über Fredersdorf, den Kammerdiener und den 1. Kämmerer Friedrich des Großen.“ (15. August 1945)

Heimatdichtung und poetischer Rückzug

Einen anderen Ton schlägt die Lektüre von Hermann Löns’ Die Häuser von Ohlenhof an. Hier sucht Schulenburg Trost in der Beschreibung ländlicher Ordnung, vertrauter Bilder und poetischer Stille – ein Gegenbild zur realen Zerrüttung seiner Umgebung. Die Heimatliteratur steht dabei nicht im Gegensatz zur geistigen Auseinandersetzung, sondern ergänzt sie um emotionale Verwurzelung.

Eigene Dichtung als Form innerer Verarbeitung

Bemerkenswert ist Schulenburgs produktive schriftstellerische Tätigkeit. Mit Werken wie dem Gedicht Germanias Klagelied und dem längeren poetischen Werk Der Lichtsucher verarbeitet er die tiefen Brüche seiner Zeit. In diesen Texten vermischen sich religiöse Bildsprache, patriotische Klage und literarisches Streben zu einem sehr persönlichen Ausdrucksmittel.

„Eine Strophe zu dem Gedicht ‘Germanias Klagelied’ hinzugedichtet.“ (12. Juli 1945) „Arbeit am 3. Gesang des ‘Lichtsuchers’.“ (14. Juli 1945) „Arbeit am ‘Lichtsucher’.“ (30. Juli, 4. August, 5. August 1945)

Bildung als Pflicht – auch im Sprachlichen

Nicht zuletzt ist die Lektüre englischer Literatur (und ein nicht näher benanntes Englisch-Lehrbuch) Ausdruck seines Bildungsbegriffs: Auch im hohen Alter und in äußerster Notlage bildet sich Sigurd weiter. Bildung ist für ihn Pflicht und Halt zugleich – eine Tugend, die über äußeren Verlust hinweg Bestand hat.

„Lektüre in diesen Tagen: Englisch, Bielschowski.“ (3. Juli 1945) - gemeint ist vermutlich die Goethe-Biographie von Albert Bielschowsky.