Familie

- Details

- Kategorie: Garderobe von Christoph Daniel

Die Schlaf-, Haus- und Hygieneausstattung Christoph Daniel von der Schulenburgs im Inventar von 1752: Neben der offiziellen Repräsentationskleidung erweist sich der Abschnitt zur Schlaf-, Haus- und Hygieneausstattung im Garderobeninventar Christoph Daniel von der Schulenburgs als ein besonders aufschlussreiches Zeugnis adeliger Selbstführung im Inneren des Hauses. Die Liste enthält eine Vielzahl an Kleidungsstücken, Accessoires und Pflegeinstrumenten, die nicht für das öffentliche Auftreten, sondern für den privaten Rückzug, die Körperpflege und die Ordnung des häuslichen Alltags bestimmt waren. In ihrer Dichte und Differenziertheit erlaubt die Quelle Rückschlüsse auf die gelebte Intimität, aber auch die sozialen Grenzziehungen innerhalb der aristokratischen Wohnkultur der Mitte des 18. Jahrhunderts.

- Details

- Kategorie: Garderobe von Christoph Daniel

Status, Funktion und kulturelle Semantik im höfischen Haushalt: Die Ausstattung des Schlosses Angern mit Silber- und Porzellangeschirr um 1750 offenbart nicht nur den Reichtum und Repräsentationsanspruch eines hochadeligen Gutshauses, sondern auch dessen Einbindung in europäische Stiltraditionen, materiellen Statusgebrauch und kultivierte Tischkultur. Die in einem gesondert gefertigten Schrank im (oberen) Saal der ersten Etage aufbewahrten Silberobjekte waren nicht lediglich Gebrauchsstücke, sondern Teil eines fein abgestuften Systems höfischer Selbstvergewisserung, das auch im ländlichen Raum seine Gültigkeit besaß[1]. Leider haben sich keine dieser Gegenstände bis heute erhalten.

- Details

- Kategorie: Garderobe von Christoph Daniel

Die nachfolgenden Begriffe stammen aus der Originalüberlieferung des Inventars und wurden unter Berücksichtigung textilkundlicher, militärhistorischer und kulturwissenschaftlicher Literatur erläutert. Die Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern bietet eine kontextualisierte Einordnung besonders charakteristischer Termini.

- Details

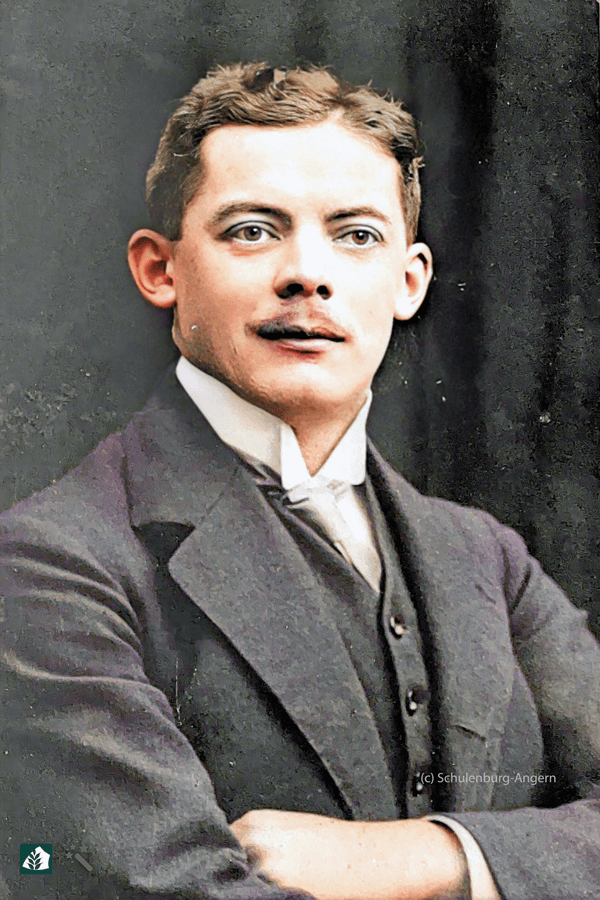

- Kategorie: Fritz Tagebuch

Tagebuch von Friedrich Wilhelm Christoph Daniel von der Schulenburg (1843–1921) aufgezeichnet von Helene von der Schulenburg, geb. von Schöning. Die Tagebucheintragungen des Jahres 1870 dokumentieren den Beginn und die erste Phase des Deutsch-Französischen Krieges aus der Sicht von Friedrich Wilhelm Christoph Daniel von der Schulenburg, genannt Fritz. Nach der Mobilmachung im Juli nimmt er als Reserveoffizier beim Magdeburger Husarenregiment Nr. 10 teil.

- Details

- Kategorie: Fritz Tagebuch

Die Tagebucheintragungen des Jahres 1871 dokumentieren eindrucksvoll den Übergang vom Krieg zur Friedenszeit. Zu Beginn steht Friedrich Wilhelm Christoph Daniel von der Schulenburg („Fritz“) weiterhin im Feld, beteiligt an den letzten militärischen Operationen um Paris und später in der Normandie. Die Einträge zeigen eine Mischung aus militärischer Routine, Marschbewegungen und logistischen Aufgaben – besonders als Quartiermacher organisiert er Unterkünfte für die Truppe.

- Details

- Kategorie: Fritz Tagebuch

Funktion, Belastung und symbolische Bedeutung am Beispiel Friedrich Wilhelm von der Schulenburg. Im militärischen Alltag des 19. Jahrhunderts nahm der Quartiermacher eine Schlüsselstellung in der Logistik der Truppenbewegungen ein. Besonders im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 wurde seine Funktion entscheidend für den reibungslosen Ablauf von Märschen, Unterbringung und Versorgung. Anders als der kämpfende Soldat war der Quartiermacher ein Organisator – jedoch einer, dessen Tätigkeit oft unter extremen Bedingungen stattfand und zugleich politisch brisant war. Das Tagebuch von Friedrich Wilhelm Christoph Daniel von der Schulenburg gibt eindrucksvolle Einblicke in dieses Rollenprofil.

- Details

- Kategorie: Fritz Tagebuch

Zwischen Kriegszustand und Gastfreundschaft: Die französische Zivilbevölkerung im Tagebuch Friedrich Wilhelm Christoph Daniel von der Schulenburg (1870/1871). Die gängige historiographische Darstellung des Verhältnisses zwischen der französischen Zivilbevölkerung und der preußisch-deutschen Besatzungsmacht im Deutsch-Französischen Krieg von 1870/71 ist von einer klaren Deutung geprägt: Angst, Feindseligkeit, Flucht und Widerstand sollen das Bild insbesondere in den frühen Phasen des Krieges dominiert haben. In französischen Quellen ist vielfach von Ohnmacht und Ressentiment gegenüber den Besatzungstruppen die Rede – ein Bild, das sich auch in der Erinnerungskultur beider Länder festgesetzt hat. Doch wie spiegelt sich diese Deutung im individuellen Erfahrungsraum eines preußischen Offiziers wider?

- Details

- Kategorie: Sigurds Tagebuch

Charakterstudie: Sigurd Graf von der Schulenburg-Angern (nach 1945). Sigurd Graf von der Schulenburg, letzter Herr auf Schloss Angern vor der Enteignung 1945, begegnet uns in seinem Tagebuch nicht als historisch distanzierter Beobachter, sondern als zutiefst geprägter Mensch einer untergehenden Welt. Aus jedem Eintrag spricht ein hoher Grad an Verantwortungsbewusstsein, Ordnungssinn und Selbstdisziplin – ein Charakterzug, der sich in der minutiösen Erfassung von Wetter, Gartenarbeiten, Lesestoff und Gesprächen ebenso zeigt wie im nie versiegenden Pflichtgefühl gegenüber Haus, Familie und Tradition. In psychologischer Hinsicht verweist dies auf eine ausgeprägt hohe Gewissenhaftigkeit, die in der aristokratischen Selbstverpflichtung wurzelt, Haltung zu bewahren – auch dann, wenn alles andere zerbricht.

- Der Zusammenbruch des dritten Reiches

- Die Lage des Schlosses nach Kriegsende

- Die Besatzungszeit 1945

- Der Umgang mit der sowjetischen Besatzung

- Politisches Leben in Angern 1945

- Wirtschaftliches Leben in Angern 1945

- Das kulturelle Leben (1945)

- Bodenreform und Enteignung in Angern

- Sigurd und seine stille Ausweisung

- Kurd Wolfgang von Schöning (1789–1859)

- Nachlass von Kurd Wolfgang von Schöning

- Zwischen Hofloyalität und Revolutionsangst

Unterkategorien

Gutsarchiv

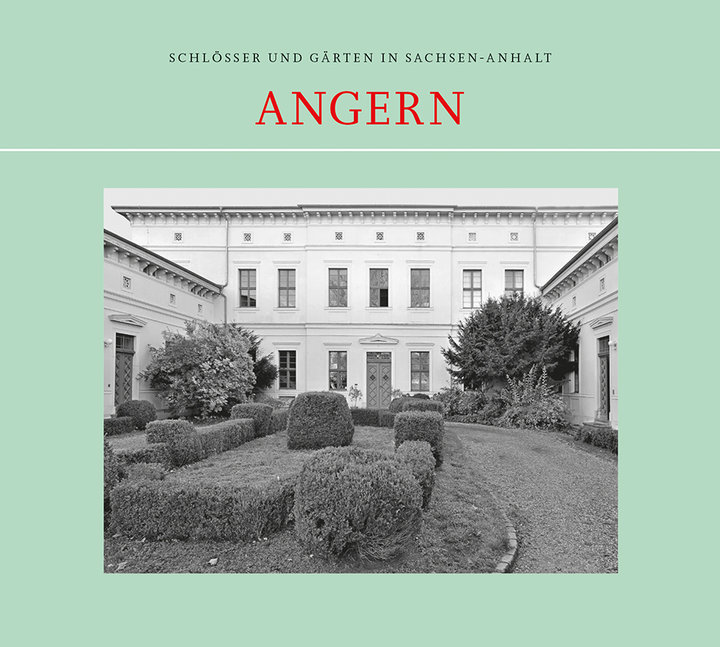

Das Gutsarchiv Angern zählt zu den bedeutendsten Adelsarchiven der Altmark. Seine Überlieferung reicht bis ins 15. Jahrhundert zurück und dokumentiert in großer Kontinuität die Besitz-, Familien- und Verwaltungsgeschichte des Hauses von der Schulenburg. Besonders aufschlussreich sind die umfangreichen Serien ab dem 17. Jahrhundert, etwa zu Wiederaufbau und Neubau der Anlage nach 1631, zur Erbfolge, Güterverwaltung und Korrespondenz im In- und Ausland. Die Akten bieten damit eine fundierte Grundlage für die Rekonstruktion der politischen, wirtschaftlichen und baulichen Entwicklung des Ritterguts Angern bis ins 19. Jahrhundert.

Christoph Daniel I (1679-1763)

Christoph Daniel von der Schulenburg (1679–1763) war die zentrale Gestalt des Wiederaufbaus und der Neuordnung des Ritterguts Angern im 18. Jahrhundert. Nach seiner Karriere im Dienst des Königs von Sardinien kehrte er mit beträchtlichen Mitteln zurück und kaufte 1735 die durch Insolvenz verlorenen Anteile seines Bruders zurück. Er vereinigte das Gut erstmals vollständig, ließ das Schloss neu errichten, stiftete 600 Reichstaler für den Wiederaufbau der Kirche und begründete 1762 das Fideikommiss Angern. Sein Wirken markiert den Übergang vom kriegszerstörten Gut zum barocken Herrensitz.

Die Waffensammlung von Christoph Daniel

Christoph Daniel baute eine bedeutende Waffensammlung auf, die sich durch ihren historischen und repräsentativen Charakter auszeichnete und bis heute als Ausdruck seines militärischen Standesbewusstseins und seines kunstsinnigen Sammelinteresses gilt.

Christoph Daniels Bibliothek

Die Bibliothek des preußischen Generalfeldmarschalls Christoph Daniel von der Schulenburg im Schloss Angern war ein strategisch kuratierter Bildungskanon, der militärisches Wissen, politische Theorie und moralphilosophische Reflexion zum intellektuellen Fundament adeliger Selbstvergewisserung im Zeitalter des aufgeklärten Absolutismus verband.

Garderobe von Christoph Daniel

Das Garderobeninventar des Generals Christoph Daniel von der Schulenburg von 1752 ist ein einzigartiges Zeugnis barocker Besitz- und Ordnungskultur im mitteldeutschen Adel, das durch seine außergewöhnliche Detailliertheit nicht nur die materielle Lebenswelt eines hochrangigen Offiziers dokumentiert, sondern zugleich den Übergang von höfischer Repräsentation zu aufgeklärter Rationalität sichtbar macht und vielfältige Einblicke in die sozialen, kulturellen und funktionalen Strukturen adeliger Lebensführung bietet.

Fritz Tagebuch

Das Tagebuch von Friedrich Wilhelm Christoph Daniel von der Schulenburg bietet einen einzigartigen, unmittelbar aufgezeichneten Einblick in den Alltag, die Truppenbewegungen und die persönlichen Erfahrungen eines preußischen Offiziers im Deutsch-Französischen Krieg 1870/71.

Sigurds Tagebuch

Das Tagebuch von Sigurd Wilhelm Christoph Daniel Graf von der Schulenburg aus dem Jahr 1945 dokumentiert mit persönlicher Eindringlichkeit den Zusammenbruch der alten Ordnung, das Kriegsende in Angern und den Beginn eines Lebens im sowjetischen Exil.

Kurd von Schöning

Kurd von Schöning war der Vater von Helene von der Schulenburg, geb. von Schöning, und gehörte als preußischer Hofmarschall zum engeren Umfeld des königlichen Hofes, wodurch seine Tochter früh Zugang zu den höchsten gesellschaftlichen Kreisen Preußens erhielt.